Les Conséquences, une ambitieuse fresque familiale de Pascal Rambert

Sur le plateau du Théâtre de la Ville, un immense barnum presque nu, deux rangées de tables de location qui attendent une réunion familiale, des extincteurs, quatre sorties de secours. Un espace presque vierge, comme une page blanche sur laquelle se détachera la calligraphie nette des corps et des vies. Comme une cage de laboratoire éclairée crument dans laquelle s’agiteront des humains, sous nos regards carnivores dévoreurs d’émotions et de pensées.

Jacques Weber ouvre seul le bal, le fermera seul aussi. Vieillard en tête-à-tête avec l’urne de son encore plus vieille défunte mère. Les 106 ans de l’ancêtre ont traversé l’Europe et le siècle comme une flèche. Elle avait quitté les forêts de Silésie, en avait gardé de robustes mains paysannes, s’est arrimée aux rues parisiennes, elle y a donné naissance à son fils unique, Jacques, et modelé son destin, « comme certains ont passé leur vie a traqué les nazis, elle a passé sa vie a traqué l’antisémitisme dans le langage ». Une lignée de lettrés, de notables, d’intellos jaillira de son exil. Ils sont tous là, presque tous, Jacques, sa femme, ses filles adultes et leurs conjoints, et leurs propres enfants, et leurs désirs d’enfants – ou non.

Il manque la fille aînée de Jacques, la « sœur folle ». Mais hormis elle, dont l’absence est si violente qu’elle compte pour une présence, ils sont tous là. Pour la cérémonie des funérailles de l’ancêtre. Puis trois ans plus tard, pour un mariage, puis trois ans plus tard pour d’autres funérailles, puis un autre mariage…

Pascal Rambert jette ses personnages dans une ronde sans fin, dans le cycle éternel des familles, naissances, morts, mariages, couples qui se nouent et se défont, corps qui s’abîment ou se réparent, flux et reflux des pulsions, diastoles et systoles du cœur, contractions et relâchements des liens.

Il leur donne les prénoms des interprètes. Jacques, Marilu, Anne, Audrey, Lena, Jisca, Mathilde, Paul, Arthur, Stanislas, Laurent. Ça n’a pas forcément d’importance, car c’est une fiction. Ou ça en a, car Stan dit « Audrey » à Audrey Bonnet quand il interpelle son épouse, car Laurent dit « Marilù » à Marilù Marini quand il se confie à elle, et cela ouvre une petite faille, ces prénoms partagés entre les rôles et les interprètes, par laquelle peut s’écouler une intimité plus particulière.

Sur le blanc du décor tranchent en une chorégraphie très graphique le noir des costumes des hommes, et les taches colorées des robes des femmes, unies, fluides, vives.

Il les fait courir, ces hommes et ces femmes, jaillir sur le plateau, se télescoper, franchir en coup de vent les issues de secours – si issue, si secours il y a –, et les ruptures de rythme, les immobilités en prennent d’autant plus de poids, de sens, comme du silence dans la cacophonie.

Pour ses interprètes, il compose une partition chatoyante, multiple, où il offre aussi, plus ouvertement qu’auparavant, le plaisir immédiat de franches situations de comédies.

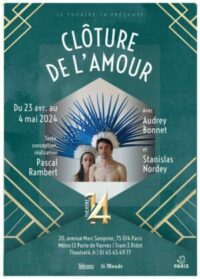

La distribution est impériale, Jacques Weber et Marilu Marini en tête, impitoyables, facétieux, tendres. On se laisse particulièrement surprendre par Arthur Nauzyciel, irrésistible aussi bien dans un débordement d’énergie et de fantaisie que broyé de chagrin, par le tout jeune Paul Fougère, vif-argent, par Anne Brochet, délicate, sensible, mais tous relèvent avec le même engagement le défi d’habiter de leurs voix et de leurs gestes cet incroyable espace, d’habiter aussi la langue précieuse et triviale de Rambert, cette langue si dense, si profuse, si écrite et pourtant si vivante. Tous assument l’humour et portent haut l’émotion. On jubile de retrouver le couple formé par Audrey Bonnet, flamme ardente, et Stanislas Nordey, qui depuis Clôture de l’amour il y a déjà 15 ans n’en finit pas de se déchirer, et c’est beau de les voir ainsi prolonger leur histoire.

Le blanc barnum n’est pas le lieu des célébrations, qu’on entend en arrière-plan, mais c’est celui de la parole, et la parole aussi est un acte, créateur ou destructeur.

Alors, dans ces Conséquences on parle beaucoup, et on parle beaucoup de paroles, celles qui sont de trop et celles qu’on aimerait saisir : « on entend tout » autant que « qu’est-ce que tu disais ? ». Celles qu’on aurait dû taire et celles qui auraient dû être dites. On parle pour soi, pour l’absente, pour les cendres dans l’urne ou pour les spectateurs, on parle avec et contre les autres, on parle du passé et du futur. On parle du langage, sujet et matière de prédilection de Rambert, grand fouilleur et jongleur de mots, de son pouvoir, de ses faillites.

À travers ce vase clos, ces onze êtres, c’est notre époque qu’esquisse Rambert, notre société occidentale, vue depuis une certaine bourgeoisie éduquée, plutôt ancrée à gauche.

Et le portrait n’est pas si souriant, le patriarche a engendré une sororie de femmes blessées, et les idéaux politiques ont du plomb dans l’aile. Puisque le rouge finit toujours par pâlir et qu’avec l’âge on incline à droite, Jisca, jeune femme moderne, désabusée et pugnace, préfère gagner du temps, et opérer tout de suite le virage. La famille et la société semblent malades, les boomers sont désenchantés, les vieux on les oublie, la jeune génération présente la facture aux précédentes. Pourtant, si le tableau a ses ombres lourdes, point de nihilisme dans ces Conséquences. La vérité sort peut-être de la bouche des enfants, du moins Rambert accorde-t-il aux deux plus jeunes, à Lena et Mathilde, de rompre le pacte d’hypocrisie, d’être les seules qui répondent sincèrement à la petite et fondamentale question « tu pensais à quoi ? ». À elles, Jisca, Lena, Mathilde, à elles le futur, elles qui avancent sans illusion mais avec la volonté d’agir, chacune à leur façon, Jisca engagée dans la grande machine politique, Lena et Mathilde par l’action associative, toutes trois la part résiliente de la famille, peut-être même la part résiliente de la société, tête haute et verbe franc.

C’est un spectacle mosaïque, qui mêle les générations et les humeurs, laisse filer les époques par longues ellipses, alterne duos brillants, monologues poignants, grandes scènes chorales. Un tourbillon d’affects, de ressentiments, de secrets et de révélations.

Dans ce patchwork foisonnant toutes les scènes n’ont pas la même intensité, mais c’est comme ça que le temps passe, parfois fluide, parfois heurté, jours pleins ou creux.

2 mariages, 2 enterrements, 3 baisers, mille trahisons, sur une table urne funéraire et bouquet de mariage voisinent, c’est la vie, avec les conséquences lourdes ou légères des choix, des gestes et des mots. « Il y aura des naissances, il y aura des mariages, il y aura des funérailles, et ce sera bien », dit Anne. Il y a eu des naissances, des mariages, des funérailles, c’est la vie, c’est du théâtre, et c’est bien.

Un spectacle imparfait comme ses protagonistes, comme les vies humaines, imparfait, bancal, et tonique, et drôle, et poignant. Hautement réjouissant.

Marie-Hélène Guérin

LES CONSÉQUENCES

Au Théâtre de la Ville jusqu’au 15 novembre 2025

Texte et mise en scène Pascal Rambert

Avec Audrey Bonnet, Anne Brochet, Paul Fougère, Lena Garrel, Jisca Kalvanda, Marilú Marini, Arthur Nauzyciel, Stanislas Nordey, Laurent Sauvage, Mathilde Viseux, Jacques Weber

Lumières Yves Godin | Costumes Anaïs Romand | Musique Alexandre Meyer | Scénographie Aliénor Durand | Collaboration artistique Pauline Roussille

Production déléguée structure production. Coproduction TNB – Théâtre national de Bretagne, Rennes – Le Cratère, Alès – Festival d’Automne à Paris – Théâtre de la Ville-Paris – Bonlieu, Scène nationale, Annecy – Théâtre national de Nice – CDN Nice Côte d’Azur, Nice. Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris – Festival d’Automne à Paris