Conversation entre Jean ordinaires : d’extraordinaires Jean ordinaires.

En fond de scène un grand tableau blanc, une estrade (blanche), des projecteurs tendus d’un tulle (blanc) créent un espace théâtral ouvert et mobile. Trois gars en caleçon blanc (ou sans), chaussettes et chapeau d’aviateur y trônent, stoïques : « tu trouves ça normal, toi » ?

Il est bien possible qu’on soit dans le pire cauchemar du comédien Jean-Claude Pouliquen : comédien en situation de « hum tu vois quoi » (comme le précise, faussement pudique, Jean-François Auguste – ici metteur en scène et partenaire de jeu), mais comédien de toutes façons, avec un bon vieux pire cauchemar de comédien « rentrer en scène tout nu, ne pas savoir mon texte, ne pas savoir dans quelle pièce je joue ».

Jean-Claude et Jean-François se connaissent et travaillent ensemble depuis 20 ans, c’est la première fois qu’ils jouent ensemble. Jean-Claude avait intégré dans les années 90 l’aventure de l’Atelier Catalyse lancée par Madeleine Louarn à Morlaix, Jean-François l’a rencontré en 2007 à l’occasion d’un spectacle qu’il co-mettait en scène avec Madeleine Louarn.

Nos deux « Jean » sont accompagnés parfois, c‘était le cas de la représentation à laquelle j’ai assistée, d’un Yoann Robert (Yoann c’est Jean aussi, en breton par exemple, ouf, la cohérence est sauve) pour l’adaptation et l’interprétation en Langue des Signes Françaises : sa présence, parfaitement intégrée au duo, offre un contrepoint très intéressant, qui apporte une touche graphique autant qu’expressive.

L’autrice Laëtitia Ajonohun a fait de leurs histoires personnelles et communes, de leurs réalités et de leurs cheminements, un matériau de théâtre : avec sa complicité, ils nous entraînent dans leur « conversation entre Jean ordinaires », interrogeant leur amour des mots des autres et de la scène, leur relation artistique et amicale, et les grandes questions de la normalité et de l’altérité.

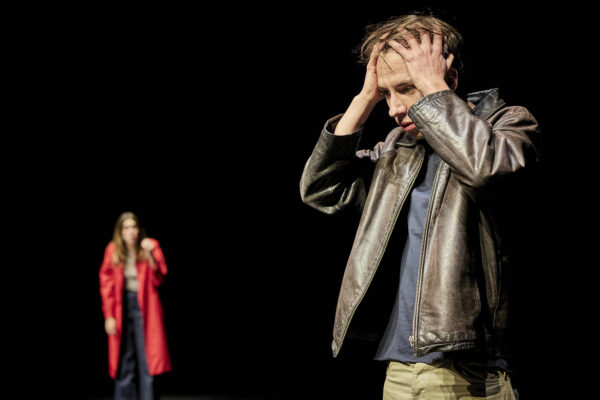

Jean-Claude et Jean-François dialoguent, soliloquent, dansent, dessinent, s’autoportraitisent, s’autofictionnent, partagent, revendiquent, rêvent… Ils se sont inventés une chorégraphie d’échos et résonnances, de symétries et de dissonances pour créer un univers scénique très vivace fourmillant d’eux-mêmes et du monde.

Parfois, dans cette pièce-mosaïque, fragmentaire et colorée, Jean-Claude et Jean-François créent une bulle théâtrale, un moment à part, un magnifique monologue de roi, des Ailes du désir qui frémissent des mots d’un Jean qui s’appelle Peter Handke.

Parfois Jean-Claude reste en suspens, Jean-François reprend le geste ou le mot arrêtés pour ranimer le dire, relancer l’élan, le spectacle piétine d’un pas, s’imperfectionne et c’est émouvant et poétique comme ces céramiques japonaises auxquelles la fêlure donne encore plus de valeur.

Confidences et questionnements existentiels, fragments de grands textes ou karaokés de chanteurs populaires, quizz des citations de Jean (Racine, -Baptiste Poquelin, Seberg, Cocteau, -Claude van Damme) et jeu des « Monsieur et Madame ont un fils » (ou Monsieur et Monsieur, ou Madame et Madame, car les Jean ici présents aiment que les gens s’aiment et parentèlent à leur guise) : miscellanées terriblement drôles, facétieuses, poignantes, à leur(s) image(s). Un spectacle farfelu, pétillant et tendre. Une déclaration d’amour à l’a-normalité, à la beauté des Jean et des gens ordinaires et extra-ordinaires.

Marie-Hélène Guérin

CONVERSATION ENTRE JEAN ORDINAIRES

Vu au Théâtre Ouvert le 24 mai 2025

Texte Laëtitia Ajanohun

Mise en scène, scénographie Jean-François Auguste

Avec Jean-François Auguste, Jean-Claude Pouliquen

et Yoann Robert pour l’adaptation en LSF

Création lumière Nicolas Bordes | Création sonore Antoine Quoniam | Collaboration artistique Morgane Bourhis

Photos © Christophe Raynaud de Lage

À voir à partir de 12 ans

À retrouver les 5 et 6 juin à l’Espace des Arts à Chalons-sur-Saône (71)

2025/2026 :

Semaine du 6 octobre – Théâtre Silvia Monfort à Paris (75)

Semaine du 24 novembre – Les Passerelles Scène de Paris Vallée de la Marne à Pontault Combault (77)

Semaine du 15 décembre – La Filature Scène nationale de Mulhouse (68)

4 et 5 février – Le Point du jour à Lyon (69)

Production For Happy People & Co

Co-Production CNCA – Centre National pour la Création Adaptée de Morlaix, La Comédie de Caen CDN de Normandie,

Dans le cadre d’une commande d’écriture et de résidence d’auteurs dans le cadre du dispositif de soutien aux auteurs dramatiques du Ministère de la Culture et du projet Parcours en Actes de la Comédie de Caen en partenariat avec l’IMEC

— Lauréat des Plateaux 2023 collectif Scènes 77

La compagnie est soutenue par la Direction des Affaires Culturelles d’Ile-de-France au titre du conventionnement. La compagnie est soutenue par la Région Ile-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle.