Pour autrui : hymne à l’amour

C’est un don qu’elles font, ces femmes.

Si on pense que donner c’est forcément perdre quelque chose

alors on ne peut pas comprendre.

Pauline Bureau, Pour autrui

Pauline Bureau (dont on a aimé, autrice ou metteuse en scène, Mon Cœur, Bohème, notre jeunesse, Les Bijoux de pacotille) avec Pour autrui pose comme elle sait si bien le faire le son regard aiguisé et généreux sur un sujet d’actualité.

Ici, après l’affaire du Médiator, c’est la GPA qui sera le pivot de la pièce. Le pivot mais pas le cœur. Pour autrui, bien que fort étayé, n’est pas un documentaire, c’est une histoire d’amours. Le cœur du sujet, c’est ce qui fait famille, ce qui pousse les humains à fonder un foyer, à donner le jour à un nouvel être, le « mettre au monde », l’accueillir.

On entre directement dans le vif de l’action. Liz, 35 ans, sillonne la planète pour faire pousser des toits végétalisés dans les métropoles du monde. On la découvre dans sa chambre-bulle, en pleine conversation téléphonique, puis l’instant d’après, sur un chantier, constructive, ancrée autant qu’en mouvement. Au-dessus de son espace-cocon : une skyline, un toit, une grue, un chantier. On retrouve ce vocabulaire visuel propre à Pauline Bureau, cet usage de la vidéo ultra-réaliste, et rêveur pourtant. On est projeté dans le dehors, on perçoit presque le vent des hauteurs, le bruit des marteaux-piqueurs. Pauline Bureau a le talent rare et précieux de faire surgir de ces réalismes oniriques, images si concrètes qu’elles sont impossibles et décollent du terre-à-terre malgré ou grâce à leur familiarité.

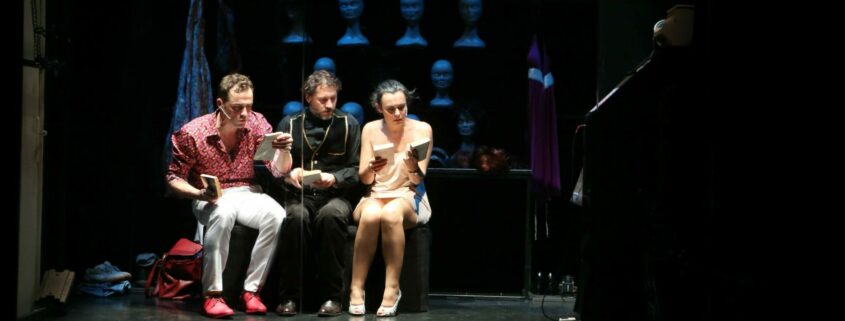

Liz, dans un aéroport mis à l’arrêt par de trop fortes intempéries, rencontre Alexandre, marionnettiste entre deux dates de tournée. À cause d’avions figés au sol, un grand voyage commence pour eux…

Il loue une voiture, il lui propose de partager le trajet, Francfort-Paris, une nuit pour retrouver son chez-soi, et découvrir un autrui.

Les panneaux autoroutiers défilent, les heures glissent, les complicités naissent. Il neige sur scène comme il peut neiger au théâtre : comme un doux sortilège.

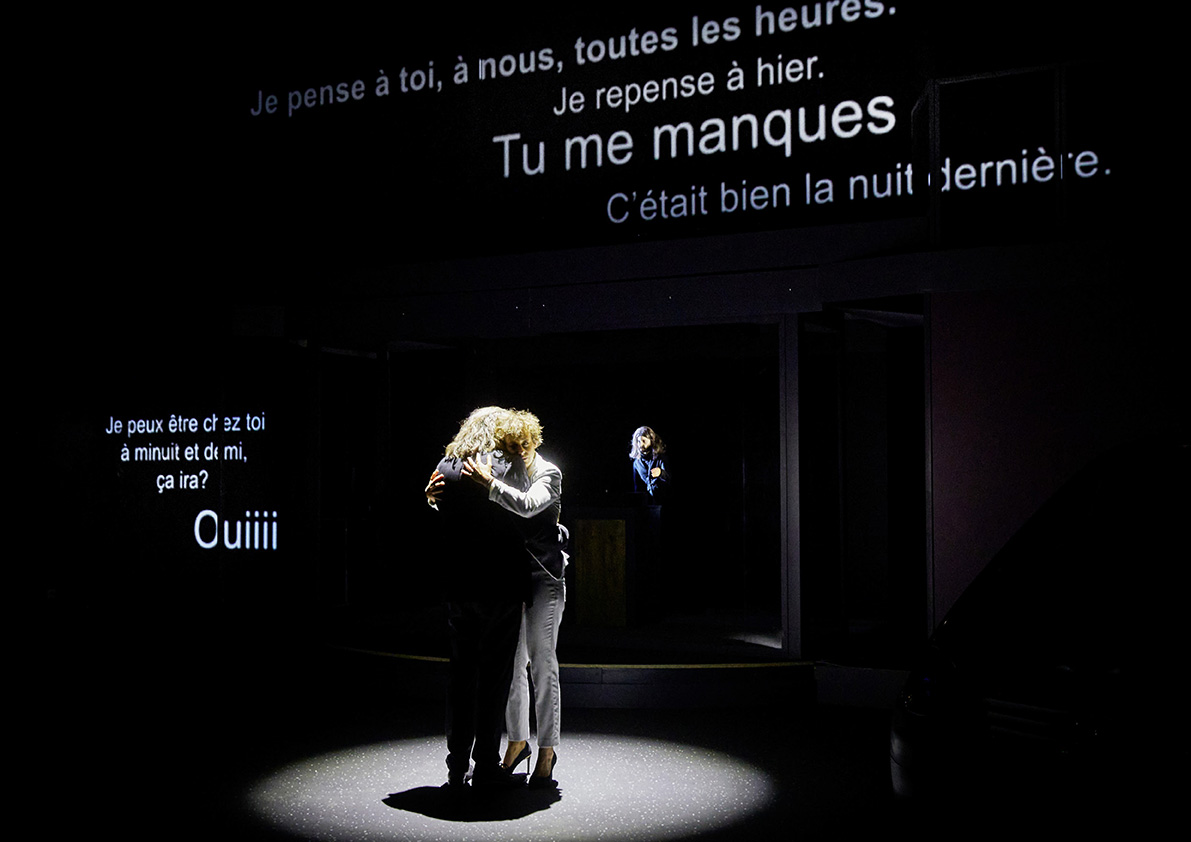

Station d’autoroute, l’homme se dédouble en une petite marionnette ventriloque, la femme se dédouble en un reflet dans une vitrine, moment d’une grâce et d’une poésie infinies. Autour de leurs corps dansant, les mots, les mots des amoureux, les mots du désir et des projets.

La sonorisation assumée mais discrète des voix, qui permet le murmure au creux de nos oreilles, est au service d’une direction d’acteur d’une finesse rare. La mise en scène est fluide et d’une belle lisibilité.

Le beau décor occupe toute la hauteur et toute la largeur de la scène; en rez de plateau, les espaces privés, au-dessus, les espaces de l’extérieur, les lieux du travail, les lieux des autres.

Pourtant ce décor immense, spectaculaire, ne s’impose jamais, n’envahit jamais la narration, n’écrase pas le jeu. il semble froid, espace très moderne, lisse, tout en lignes pures, droites et courbes, mais se révèle d’une poésie folle, le long des murs rectilignes glissent et vibrent les états d’âme.

Liz est maître d’ouvrage, Alexandre crée des marionnettes. Des villes se transforment, des arbres grandissent, et elle y prend part. De petites formes de bois et de fibres surgissent du néant et deviennent des êtres doués d’expressivité, et c’est sous ses doigts à lui qu’ils naissent. Des marionnettes s’animent, des plantes poussent, leur amour se déploie, et un fœtus ne pousse pas. La vie prend un chemin qu’on n’attendait pas.

La sœur obstétricienne vit à San Francisco, c’est loin, mais elles sont proches.

Elle est en couple, sans enfants : un « désir qu’elle n’a pas ». Mais elle aime les enfants, et elle aime que d’autres en fassent grandir dans leurs rêves, dans leurs vies, ou dans leur ventre. De celles-ci elle prend soin.

C’est elle qui fait survenir la GPA, en deus ex machina transatlantique…

Rose portera l’enfant de Liz et Alexandre. Rose a un nom de fleur, Rose travaille à la maternité avec la sœur de Liz, elles sont amies. Elle aime être enceinte, ça la rend légère, la connecte au monde. Elle a rencontré son compagnon et père de ses déjà deux enfants sur un arbre, lors d’une manif écolo.

La fillette sera à haut potentiel, arborescente, ultra-sensible, ultra-cérébrale.

Ce qui la calme, c’est la forêt, écouter les arbres et leur parler, retrouver ce lieu où est né l’histoire de Rose et son compagnon. En elle se croisent et se nouent tous ceux qui ont permis sa naissance, la génétique et l’affectif, la science et les irraisonnables raisons du cœur.

– Était-ce nécessaire que l’enfant soit à part quand l’histoire de ses parents, l’histoire de sa venue au monde, l’était tant ? « qui trop embrasse mal étreint », ce n’était sans doute pas utile de rajouter de l’extra-ordinaire à l’a-normal, faisant dévier l’intérêt vers d’autres questions, amenuisant l’écho du pourtant remarquable spectacle qu’on vient de voir, induisant que l’enfant né « autrement » doit être porteur d’une altérité encore plus grande.

Mais que cette poignée de minutes n’abolisse pas le reste : Pour autrui est un spectacle doux et intense, tendu, grave et plein de fantaisies, un plaidoyer humaniste pour la circulation de la vie, porté par une troupe très homogène de comédiens tous subtils et justes; un spectacle vibrant et palpitant.

Marie-Hélène Guérin

POUR AUTRUI

à voir au Théâtre de la Colline jusqu’au 17 octobre 2022

texte et mise en scène Pauline Bureau

avec Yann Burlot, Martine Chevallier, Nicolas Chupin, Rébecca Finet, Sonia Floire, Camille Garcia, Maria Mc Clurg, Marie Nicolle, Anthony Roullier et Maximilien Seweryn

et à l’image Rose Josefsberg Fichera et Jason Kitching

Photos © Christophe Raynaud de Lage