Louise : du « théâtre d’objets et de personnages » spectaculaire, touchant, et vivifiant.

Attention, objet théâtral inattendu !

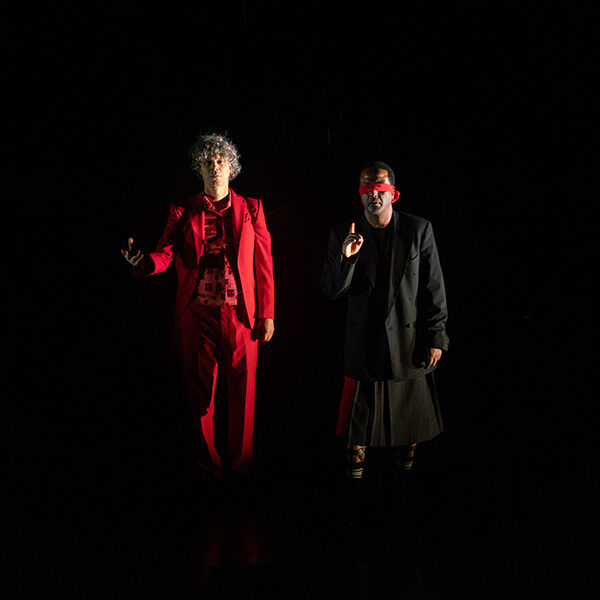

Un plateau tout de noir vêtu nous ferme son œil au ras de la scène. D’étranges ombres, pingouins dégingandés finalement plus patauds que lugubres, errent parmi le public, cousines des « Sans-visage » du Voyage de Chihiro et des Taupes de Philippe Quesne. Le rideau tombe bientôt, soyeux, avalanche de suie qui dévoile un décor tout de lignes, d’angles et de gris.

En fond de scène, une façade de bois clair percée d’ouvertures se fait boîte à malice d’où, en guise de présentation, surgissent – par tous les interstices possibles et sur un rythme effréné – une tignasse, des pieds, des jambes acrobates, une casquette de steward, des talons hauts : parcelles électrisées des Louise qui vont finir par envahir le plateau avec leur folle énergie et leurs personnalités échevelées.

Les Louise, filles-sœurs d’autres Louise, célèbres ou anonymes, passant en filigrane, Louise Michel, Louise Bourgeois, sans doute une Louise grand-mère paysanne, certainement une Louise danseuse de cabaret, femmes conquérantes, femmes en quête d’elles-mêmes, de liberté, de sororité, de leur place dans le monde.

C’est dans une sorte de « tentative d’épuisement des possibilités d’un lieu théâtral et de ses habitantes » que le Suisse Martin Zimmerman projette les quatre artistes.

L’escalier devient dangereusement toboggan, les godillots se font perruques, le sol se dérobe, le lampadaire fugue, le décor ne cesse de s’assembler et se désassembler, ouvert, fermé, bois clair, noir, miroir, laboratoire, nightclub, agora, coin de rue, salle de sport – recomposition permanente des lieux et de leurs usages en un mouvement perpétuel.

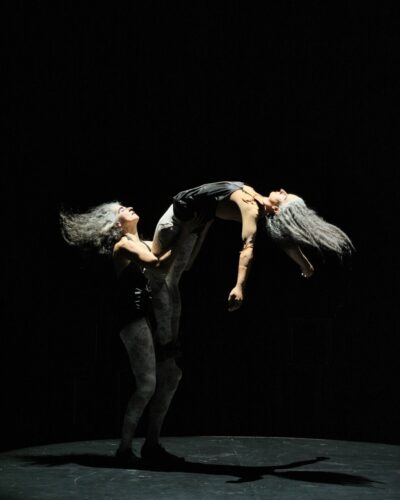

Comme l’espace qu’elles manipulent, transforment et investissent, Bérengère Bodin, Methinee Wongtrakoon, Marianna De Sanctis, Rosalba Torres Guerrero sont multiples et singulières. Chanteuses, danseuses, acrobates, d’âges, de silhouettes, de parcours divers, mais d’une même maîtrise de leur art, et d’une même généreuse folie. Lui et elles, interprètes et co-créatrices, dessinent leurs personnages par l’absurde, les poussant au bout de leurs obstinations, trouvant un équilibre dans un continuel déséquilibre, allant toujours presque trop loin, pour être exactement au bon endroit, celui où chaque Louise nous offre sa poésie, sa vérité, sa vulnérabilité et sa puissance.

Martin Zimmerman et ses quatre interprètes, toutes épatantes, nous invite à un cabaret contemporain, un « théâtre d’objets et de personnages », comme il le définit lui-même, une sorte de cirque dont les quatre artistes seraient tout à la fois les animaux, les dresseuses, les clowns, les acrobates, les écuyères et les agrès, les objets et les sujets. La danse y a une grande part, une brève citation de Fase d’Anne Teresa de Keersmaeker rappelle que Rosalba Torres Guerrero a passé une petite dizaine d’années dans la compagnie Rosas. Une chorégraphie ironique, et belle pourtant, offre un des moments de grâce du spectacle. Mais l’on y chante beaucoup aussi, et l’on y manie les arts circassiens tout autant, avec beaucoup d’humour, une virtuosité sans faille, et une immense tendresse.

On se délecte aussi de l’impeccable création sonore de Tobias Preisig, qui enveloppe le public de nappes sonores électro saturées de crépitements et vrombissements, alternant avec de réjouissantes ritournelles pop pseudo brésiliennes, des reprises décalées de tubes pop ou d’émouvantes envolées de cordes.

Tout est beau et drôle et poignant dans le monde de ces Louise, leurs dégaines post-punk, leurs grommelots et pépiements d’oiseaux, leurs tentatives de dompter leur monde, leur façon d’être uniques et de faire chœur. D’une beauté un peu sauvage, d’une drôlerie parfois pathétique, d’une émotion qui serre le cœur et finalement l’emplit de joie. Spectaculaire, touchant, et vivifiant.

Marie-Hélène Guérin

LOUISE

Au Théâtre du Rond-Point jusqu’au 24 mai 2025

Conception, mise en scène, chorégraphie : Martin Zimmermann

Créé avec et interprété par Bérengère Bodin, Methinee Wongtrakoon, Marianna De Sanctis, Rosalba Torres Guerrero

Création musicale : Tobias Preisig | Dramaturgie : Sabine Geistlich | Scénographie : Simeon Meier, Martin Zimmermann | Collaboration artistique et chorégraphique : Romain Guion | Création costumes : Susanne Boner | Création lumière : Ueli Kappeler | Création son : Andy Neresheimer

Création régie plateau : Doris Berger | Assistanat plateau : Noah Geistlich

Photos © Admill Kuyler

Mentions de production

Équipe technique Doris Berger, Franck Bourgoin, Jérôme Bueche, Ueli Kappeler, Lea Meierhofer, Andy Neresheimer, Jan Olieslagers | Administration Alain Vuignier | Productrice internationale Claire Béjanin assistée de Manon Lacoste

Bureau technique Ueli Kappeler | Communication MZ Atelier

Production : MZ Atelier

Coproduction : Schauspielhaus Zürich, Fabriktheater Rote Fabrik Zürich, Theater Winterthur, Theater Casino Zug | TMGZ, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg,Théâtre de Carouge, Manège – Maubeuge, scène nationale transfrontalière, maisondelaculture de Bourges / scène nationale, Kurtheater Baden

Avec le soutien de Ernst Göhner Stiftung, Fondation Jan Michalski, Landis & Gyr Stiftung

Remerciements : Tanzhaus Zürich, Theater Neumarkt, Darko Soolfrank

Résidence de fin de création au Schauspielhaus Zürich – Schiffbau

Première le 30 novembre 2024 au Schauspielhaus Zürich Schiffbau

Martin Zimmermann bénéficie d’un contrat coopératif de subvention entre la Ville de Zurich Affaires culturelles, le Service aux affaires culturelles du Canton de Zurich et Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture.

Martin Zimmermann est artiste associé à la maisondelaculture de Bourges – Scène nationale.