Ix Variations : tracklist d’une quête d’identité

À « jardin », une loge avec un miroir et un portant couvert de fringues promettent du jeu, du travestissement, du théâtre ! À « cour », un lit blanc. Ce sera une chambre d’enfant ou d’hôpital, le lieu de l’intime, de ce qu’on traverse, reçoit et extériorise seul.

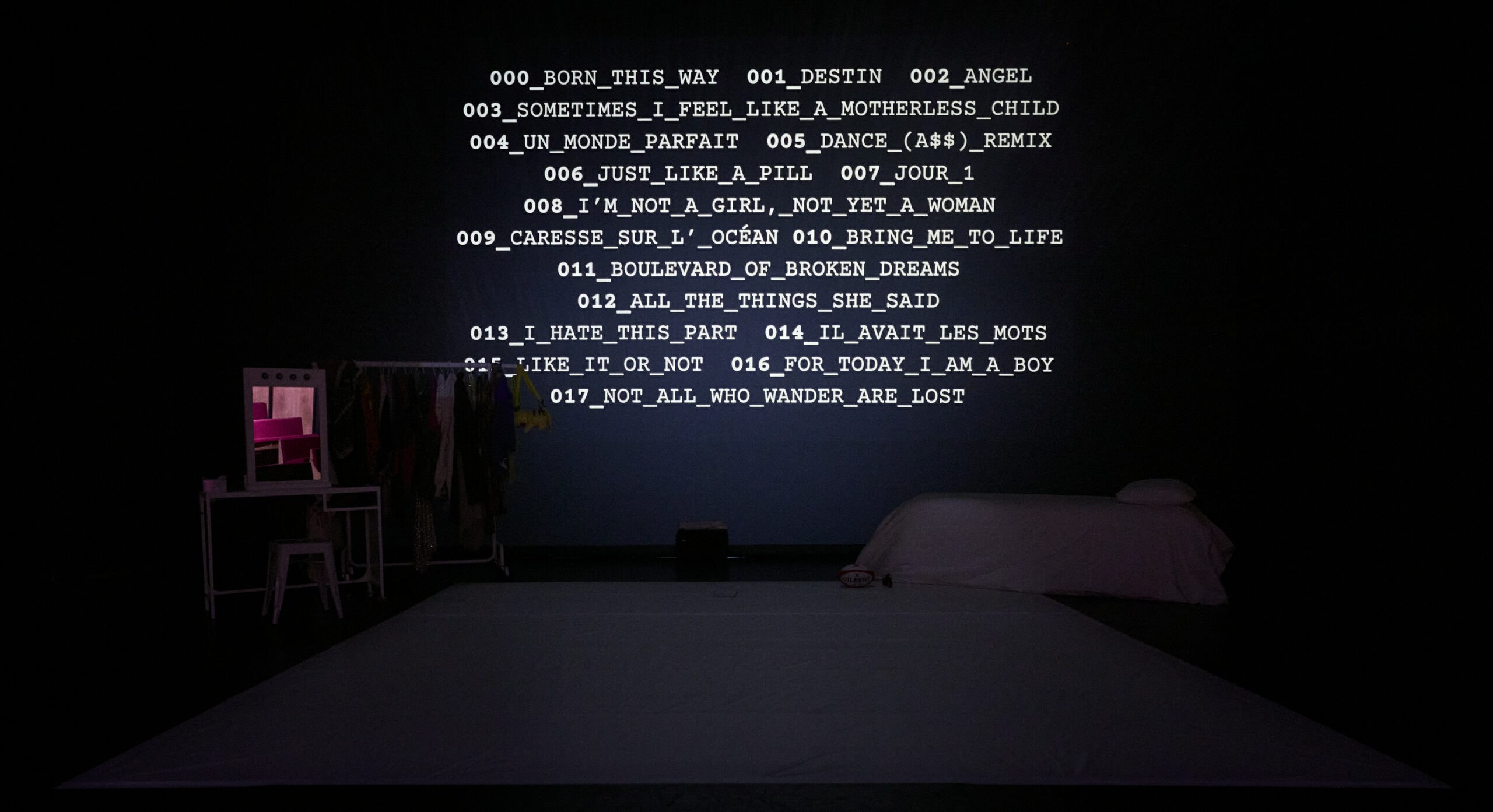

Et en fond de scène, grand comme le mur du fond, un panneau avec une tracklist à l’ancienne, du temps des CD, 18 intitulés qui s’enchaînent, numérotation, titre, minutage.

Du numéro 000 au numéro 017, tubes ou pépites méconnues des années 2010’ ou standard des 60’, les titres s’égrènent, autant de chapitres, de fragments d’une jeune vie.

Track 000, au commencement était le commencement, « Born this way », dans la pénombre naît Ix. Sueur humeurs et forceps, paroles encourageantes de la sage-femme et jurons de la parturiente : solennité du récit en voix off et pittoresque de la scène, réjouissant télescopage ! L’écriture de Marcos Caramés-Blanco est alerte, rapide, elle gardera cette vivacité tout du long du récit de cette jeunesse.

La sage-femme découvrant l’enfant a « juste un flou ». L’enfant aura juste un flou dans sa vie, oui, si on n’a pas d’autres mots. Et comme le flou c’est pas bien net, le corps médical avec l’approbation de la société va prendre en charge ce flou pour lui donner une forme plus aisément assimilable, à coup de testostérone et de dissimulation aux parents et à l’enfant concernés. À Ix – x comme l’inconnu de l’équation, pas à pas, grandissant, de déchiffrer ce flou qu’on lui interdit et d’y dénicher son identité.

« Au départ de l’écriture, il y a le sentiment qu’on passe sa vie entière à se remettre de son enfance. Les paysages familiaux de la campagne pyrénéenne. » confesse Marcos. Ces cartes postales où l’on se retrouve enfermé.es. Et le manque, le creux que représente l’enfant queer dans la société, qui a fait preuve de beaucoup de créativité pour éliminer cet « être bizarre » de ces rangs : opérations, traitements, thérapies de conversion, toutes sortes de violence contre une identité involontairement mais profondément déstabilisante.

Face A, petite enfance, Face B pré-adolescence, Face C adolescence,

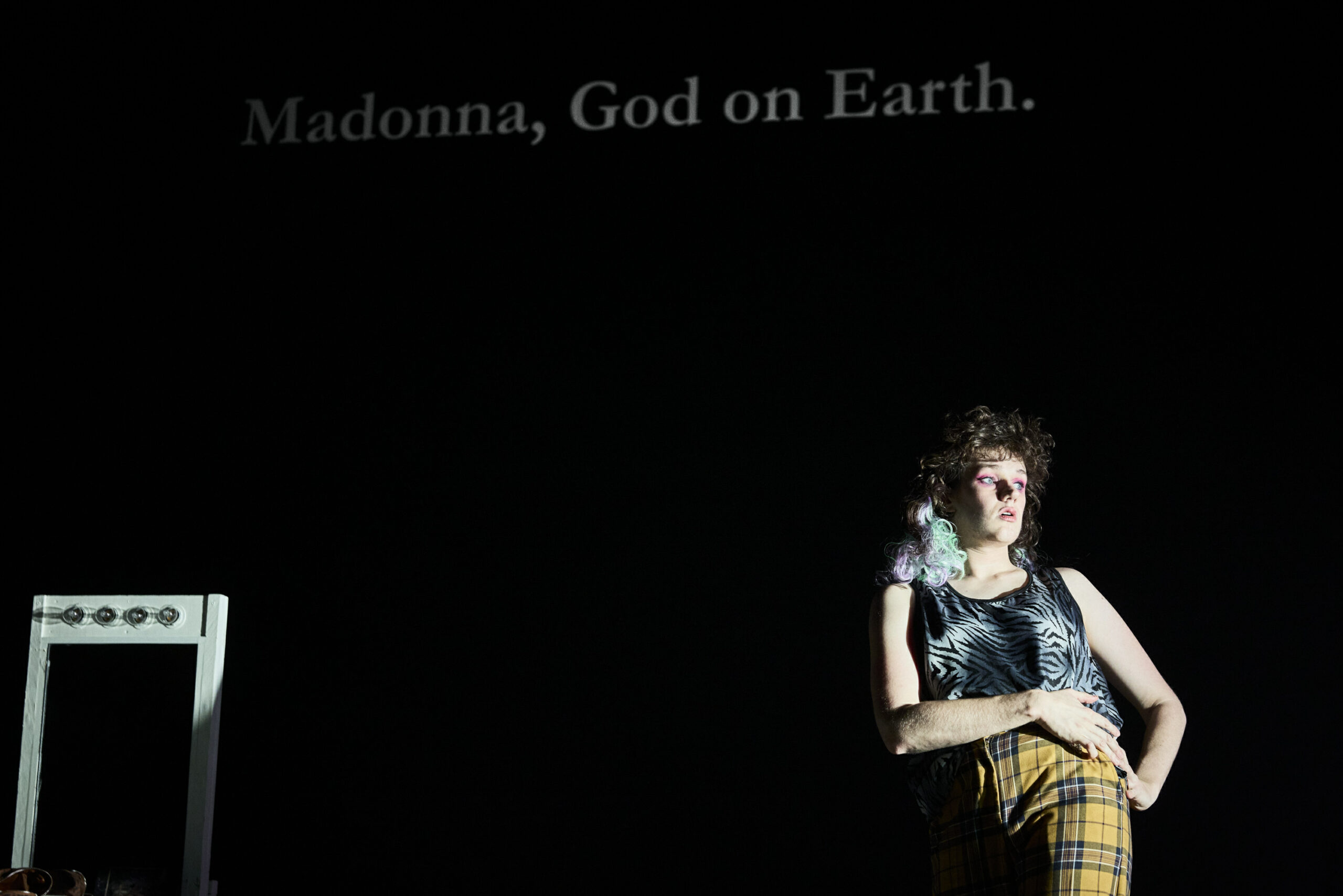

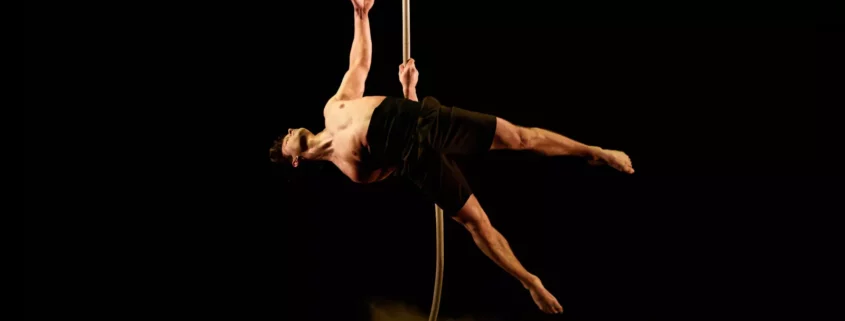

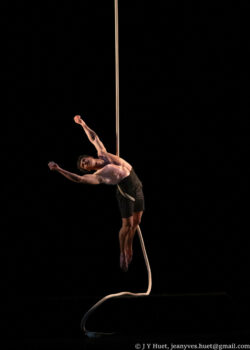

Sacha Starck offre sa présence fluide à ce parcours heurté. Marcos Caramés-Blanco, dont on avait aimé Trigger warning, où irradiait déjà Sacha Starck, a composé sur mesure pour le jeune interprète une partition aux multiples couleurs, se jouant des formes et des registres, 17 variations + 1 autour de la quête d’une identité, d’une affirmation de soi.

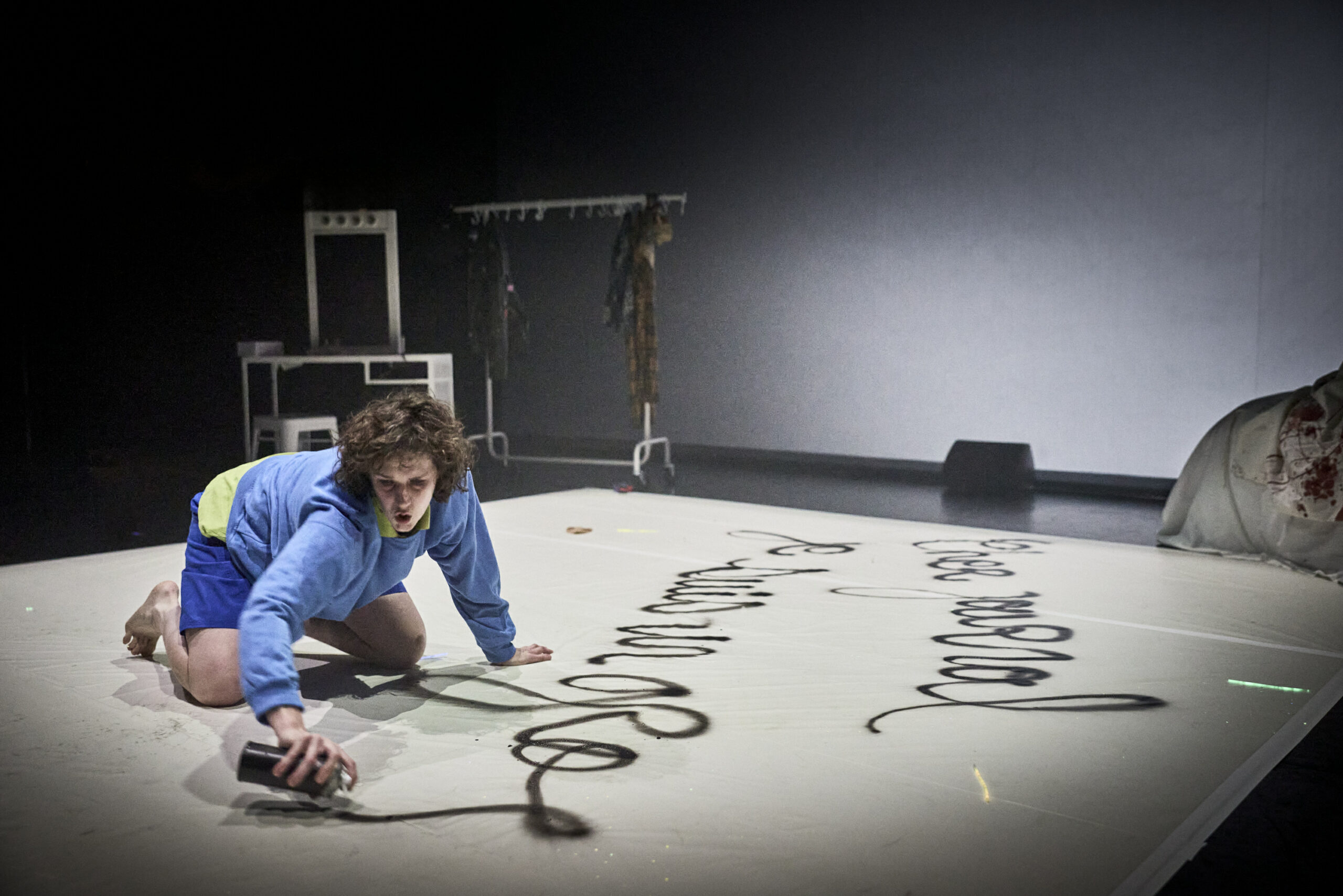

Sacha Starck a la virtuosité indispensable pour slalomer d’un registre à l’autre, monologues, lip syncs, stand-up, performance visuelle, introspection et éructation, langue hachée et cryptique des réseaux sociaux, pour jongler avec les personnages extérieurs, passer d’un âge à l’autre, d’un état à l’autre, s’abandonner à la fiction, plonger dans sa propre intimité. Pour se faire gamin bondissant, truculente mère méditerranéenne, docteur sans état d’âme, popstar. Danser, taguer, rager, éprouver le réconfort d’une amitié qui ne juge pas. Jouer sous le masque du maquillage, offrir son visage nu. De la virtuosité, mais aussi une touchante justesse.

Deux poèmes en miroir trouent le spectacle de leurs mots impitoyables et tendres, textes se déroulant sur l’écran. Deux moments immobiles, denses, chargés d’ombres et de poésie.

« il était une fois

sur un tas de pétales un ange sans ailes

il était une fois l’enfance… »

« il était une fois

sur une route départementale un ange et son sac de sport

un soir sans lune il était une fois l’adolescence… »

On aurait pourtant aimé être plus chamboulé.e, mais le format en brèves séquences laisse peu de place pour que se déploient des émotions plus intenses, sans doute. Ça n’enlève rien au plaisir et à l’intérêt de ces Ix Variations : c’est un spectacle riche, sincère et généreux. Eclairant sans être didactique. Le sujet est grave, le traitement est pétillant comme un album pop, mais sans concession. Les violences queerphobes au sein de la société et des familles, l’histoire des brutalités à l’encontre des personnes queer au fil des siècles, l’emprise médicale s’avalanchent dans les mots de Marcos Caramés-Blanco et électrisent le corps de l’interprète.

À voir pour l’écriture contemporaine, bouillonnante, explosive et humaniste de Marcos, pour ce sujet de l’intersexuation rarement abordé (on se souvient tout de même d’un beau Herculine Barbin vu au Théâtre 14) et finement traité, pour la performance sensible d’un acteur polymorphe, vibrant, agile et sincère dans la fantaisie comme dans la gravité, et parce que ça fait du bien de voir un horizon s’éclairer.

« il était toutes les fois

où les anges qui tombent

tombent

et se relèvent

du sang dans la bouche

et un prénom à cracher

toute la vie à faire »

Toute une vie à inventer.

Marie-Hélène Guérin

IX VARIATIONS

Au Théâtre Ouvert du 20 au 31 janvier 2026

Conseillé à partir de 14 ans

Texte Marcos Caramés-Blanco

Mise en scène Marcos Caramés-Blanco, Sacha Starck

Avec Sacha Starck

Collaboration artistique Maëlle Dequiedt | Création sonore Thibaut Farineau | Création lumière Enzo Cescatti | Costumes Noé Quilichini

Photos © Christophe Raynaud de Lage

Vidéo © Valentine Borlant

PRODUCTION DÉLÉGUÉE Théâtre de la Bastille

COPRODUCTION Les Quinconces et L’Espal, Scène nationale du Mans ; Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines pour la re-création en salle

SOUTIEN La Colline-théâtre national ; La Chartreuse – CNES de Villeneuve-lez-Avignon