Neige, de Pauline Bureau : subtile et merveilleuse fable de la métamorphose des âges

« Si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien n’arrivera, jamais ta vie ne commencera.

Va dans les bois, va. »

— Clarissa Pinkola Estés, Femmes qui courent avec les loups, Grasset, 1996,

citée par Pauline Bureau en exergue de son travail

Une étrange et lumineuse forêt, parcourue de piafs colorés et de biches rêveuses, a envahi le théâtre de La Colline. Dans la salle, les murs enveloppent les spectateurs d’immenses photos d’arbres en bleu et blanc, comme des cyanotypes outremer. La Colline s’est verdoyée pour nous immerger dans le beau conte que nous invente cette fois Pauline Bureau.

On la connaît et on l’aime prenant à bras le corps, sans concession ni esthétique ni morale, des sujets de société vibrants d’actualité – scandale du Médiator (Mon cœur), GPA (Pour autrui), ou plongeant dans des univers moins documentaires mais pas moins réels (Bohème, notre jeunesse).

Dans Dormir cent ans, déjà une enfant se perdait/se trouvait dans une forêt… Comme dans tout conte qui se respecte ! Depuis si longtemps c’est dans les forêts que se déroulent les rites initiatiques et leurs déclinaisons narratives que sont les contes.

Dans Dormir cent ans, les enfants étaient au sortir de l’enfance, au seuil de l’adolescence. Aujourd’hui Neige a bientôt 15 ans, et sa mère bientôt 50. Chacune à une extrémité de la vie fertile, du temps de la fécondité biologique, doit trouver le chemin de sa liberté et de l’affection envers soi-même et les autres.

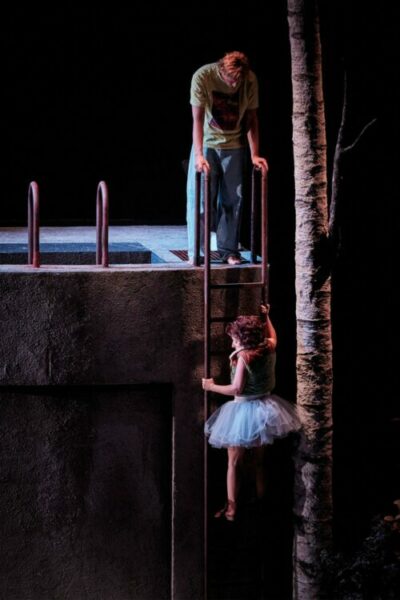

La mère est une belle femme, active, élégante, sans pitié, elle a la bienveillance tyrannique, et s’étonne de vieillir – dépitée de voir apparaitre dans un selfie les traits de sa propre mère. Neige fait de la danse classique en tutu et pointes, vient d’avoir pour la première fois ses règles, a encore des airs d’enfant, se sent grandir, les habits corsetés de petite-fille-idéale la compriment et l’étouffent. Histoire d’oxygéner ses poumons, d’agrandir son horizon, elle suit en douce quelques jeunes gens – plus délurés qu’elle, un joli Chris qui ne sait pas qu’il fait battre son cœur, une vive Delphine à l’aise dans ses baskets, partis faire la fête dans la forêt voisine.

Apprends-moi l’inutile.

Ce qui ne sert à rien mais qui fait du bien.

Apprends-moi à rêver, à marcher sur les mains, à aimer le temps qui passe.

— Pauline Bureau, Neige

Ce conte d’aujourd’hui nous emmène sur ces frontières où oscillent mère et fille, en ces moments instables faits de continuités et de ruptures, d’étonnements et d’interrogations, où l’on passe d’un âge à l’autre, comme un élément passe d’un état à l’autre sans cesser d’être lui-même.

Comme dans les contes de toujours, il y a un miroir où l’on mire ses traits et ses rêves, une princesse, une reine et un roi, un chasseur, des biches et des loups, et l’on y fait l’apprentissage d’être soi.

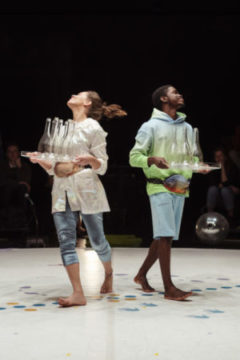

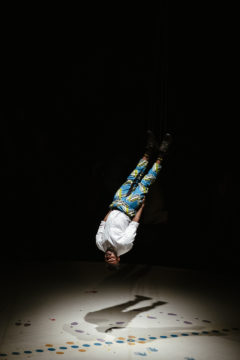

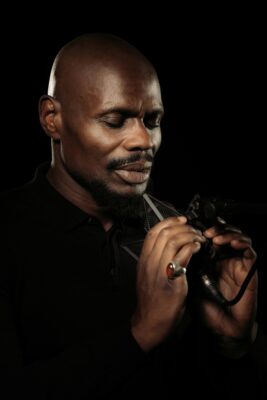

Neige est un spectacle extrêmement délicat et tendre, où le chasseur-guetteur n’est pas un prédateur mais un protecteur, où les loups alertent mais ne dévorent pas, où les êtres ne sont pas univoques et où le cœur de chacun finit par trouver son chemin. Pauline Bureau sait comme peu d’autres conférer de la magie à la technologie. Elle use de la vidéo avec un à-propos et une poésie rare, et teinte le réalisme quasi-documentaire de l’écriture de ses personnages d’un onirisme, d’un merveilleux vibrant. La scénographie est spectaculaire et rêveuse, les séquences subaquatiques sont envoûtantes, évoquant dans leur lente chorégraphie les fascinantes vidéos de Bill Viola, la composition musicale électro est ample et prenante. Les interprètes – mention spéciale à l’irrésistible Marie Nicolle dans le rôle de la mère et à Régis Laroche, singulièrement touchant en chasseur qui aime la solitude et les animaux – ont tous une justesse qui irradient d’humanité leurs personnages.

À voir, de préférence avec un.e ado mais ce n’est pas nécessaire. De 10 ans à 110 ans, les mouvements de l’âme et de la vie des protagonistes de ce conte contemporain sauront vous mouvoir et émouvoir, avec sensibilité, humour et finesse. Un spectacle gracieux et profond, d’une grande douceur, et d’une incroyable beauté.

Marie-Hélène Guérin

NEIGE

Au Théâtre de la Colline jusqu’au 22 décembre 2023

Un spectacle de la compagnie La part des anges

Texte et mise en scène Pauline Bureau

Avec Yann Burlot, Camille Garcia, Régis Laroche, Marie Nicolle, Anthony Roullier, Claire Toubin

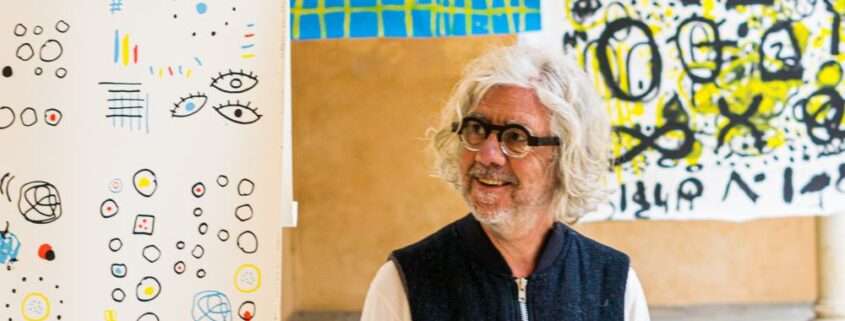

Scénographie et accessoires Emmanuelle Roy | costumes Alice Touvet | composition musicale et sonore Vincent Hulot | dramaturgie Benoîte Bureau | magie et vidéo Clément Debailleul | lumières Jean-Luc Chanonat | perruques Julie Poulain | collaboratrice artistique Valérie Nègre | assistanat à la mise en scène Léa Fouillet | cheffe opératrice tournage subaquatique Florence Levasseur

Construction décor Atelier de La Comédie de Saint-Étienne

Photos de répétitions © Christophe Raynaud de Lage

Conseillé à partir de 10 ans

Production

La part des anges

Coproduction La Colline – théâtre national, La Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, L’Espace des Arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône, Théâtre Sénart – Scène nationale EPCC, Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque, Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne, Scène nationale 61 – Alençon-Flers-Mortagne

Le spectacle bénéficie de l’aide à la création du Conseil général de Seine-Maritime.

Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet

Avec la participation à l’écran de Camille Chamoulaud, pré-apprentie du CFA des arts du cirque – L’Académie Fratellini, Sylvia Rozenman-Conti, Oriane Fischer

remerciements la Jeune Troupe de La Colline, le Labec, Valérie Fratellini et Agnès Brun

Pauline Bureau est actuellement associée à La Comédie de Saint-Étienne – CDN, à la Scène nationale 61 Alençon-Flers-Mortagne, au Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque, et à L’Espace des Arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône.

La part des anges est conventionnée par le Ministère de la culture / Drac Normandie et la Région Normandie.

Spectacle créé le 17 octobre 2023 à La Comédie de Saint-Etienne – Centre dramatique national