R.O.B.I.N. : la justice sociale comme Zone à défendre

Au Théâtre Paris Villette dont la programmation jeunesse est toujours passionnante, on voit en ce moment une transposition actuelle très réussie de l’histoire de Robin des bois.

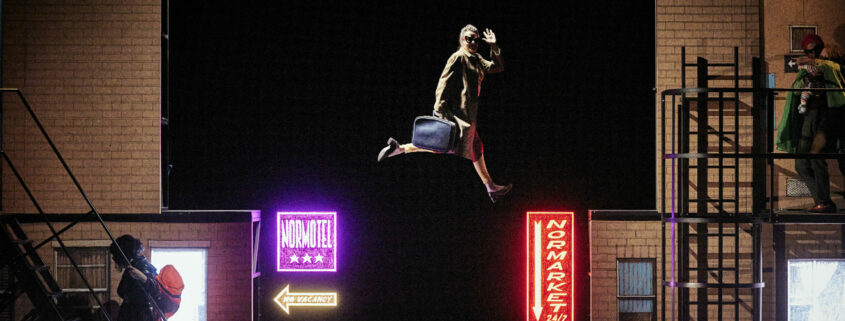

Sur tout le fond de scène, un pan de forêt emprisonné derrière des barreaux. Planté devant, un petit panneau nous prévient : « Histoire triste ». Bientôt enlevé par une main énergique. Il n’est pas l’heure de se laisser abattre.

Clémence Barbier, Paul Moulin, Maïa Sandoz ont installé le jeune Robin et sa sœur Christabelle dans une ville d’aujourd’hui avec des rues des commerces un hôpital vaille-que-vaille des écoles couci-couça une forêt-mais-où-on-n’a-pas-le-droit-d’aller. Les parents s’étaient rencontrés à la fête de la brioche, un jour d’été où l’air était « doux comme un agneau ». Maman travaille à réparer des trucs et des machins, des mobylettes et des grille-pains, des fers à souder et des robots ménagers, et Papa est employé aux espaces verts de la ville. Ils répondent au bucolique nom de Desbois, et lorsqu’il fallut déclarer leur premier enfant, un discret air de rébellion leur souffla à l’oreille le joli prénom de Robin. Puis pour la cadette le poétique Christabelle, ce qui a un certain panache, n’est-ce-pas.

La cité est régie par Guy de Guibourne, bigboss bétonneur, engrangeur de dîmes et gabelles, grand interdiseur de tout : d’aller dans la forêt, d’écouter la chanson fétiche des Desbois « Quand le vent se lève » – de Johnny L’Ecarlate – (qui cousinerait gentiment avec L’Estaca de Lluis Llach ?), de courir en descente, de courir tout court, et de bien trop d’autres choses encore.

Ça ne va pas si mal chez les Desbois. Malgré les factures de tout trop cher on s’aime et on s’amuse, on apprend à tirer à l’arc et on chante en catimini « Quand le vent se lève » de Johnny L’Ecarlate. Ça ne va pas si mal, ça va bien même.

Jusqu’au jour où la rejetonne Guibourne humilie Robin devant tous les copains d’école en lui lançant « pauvre nul de sale pauvre ». Claque morale qui révèle à Robin le concret de la violence de la domination de classe.

Jusqu’au lendemain où le papa Guibourne décide de lancer la ville dans un « projet fédérateur » destiné fort populistement à souder la population autour de la perspective du bonheur que peut apporter un parc de loisirs aquatiques. Avec 22 toboggans. L’hôpital et l’école peuvent bien attendre. Les maisons rasées et les arbres coupés pour faire place n’avaient qu’à pas être là. Pour trouver les fonds, trois dispositions nettes et efficaces, prenons-en de la graine :

– Obligation d’acheter des trucs neufs

– Obligation de jeter les vieux trucs

– Interdiction de réparer les trucs

Le progrès par la dé-décroissance. Et voilà comment la famille Desbois, dont la maman est réparatrice-de-trucs, passe de modeste à si pauvre qu’elle doit voler pour se nourrir. Le salut viendra de la forêt, terre-mère où les enfants trouveront refuge, formant une utopique communauté sylvestre avec d’autres jeunes, qui y cherchaient eux aussi havre, chaleur humaine, saine subsistance et possibilité de s’inventer une vie.

« – Et qui était le chef de votre bande ?

– Pas de chef.

– Comment ça, pas de chef ? Un groupe sans chef, c’est comme un repas sans viande, ça n’existe pas !

– Et comment faisiez-vous pour acheter des trucs ?

– On n’achète pas de trucs.

– Mais comment ! comment est-ce possible ! »

Sept années passent, Christabelle et ses compagnons se font arrêter dans la forêt. S’ouvre alors le second volet de la pièce, un procès qui les voient être accusés d’association de malfaiteurs (autre nom d’une manifestation pacifique), travestissement (autre nom d’un bal masqué), sabotage, vols en bande organisée…

Mais qui sabote quoi, et qui vole qui ? qui se dissimule et qui ment ? qui blesse la collectivité et qui la répare ?

Un malicieux retournement de situation retourne l’axe du procès : et si Robin – ou R.O.B.I.N. – était le nom d’une organisation secrète visant à mieux répartir les richesses ? et si les hors-la-loi n’étaient pas ceux qui sont sur le banc des accusés ?

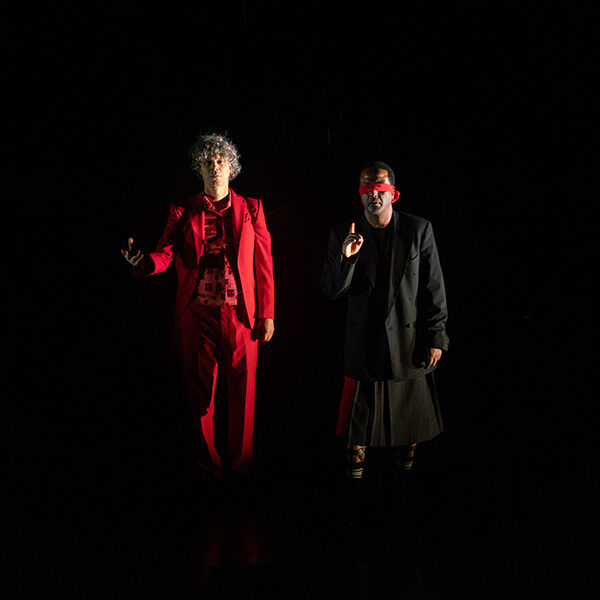

Clémence Barbier, Paul Moulin et Maïa Sandoz ont concocté une salutaire et tonique adaptation du mythe de Robin des bois. L’écriture est rythmée, souvent poétique, toujours franche et vive. Les quatre interprètes se font enfants, adultes, riches ou pauvres, juges ou accusés, leur souplesse de jeu et une grande limpidité de mise en scène permettent de ne jamais s’égarer entre les protagonistes.

Maïa Sandoz a su créer une belle théâtralité, faite de simplicité et d’onirisme, autour de cette histoire qui, de tristement banale, prend une enthousiasmante ampleur. La scénographie est légère, tout en mouvements, les lumières et la création sonore sont soignées, l’espace est utilisé astucieusement, les accessoires et les costumes ont de l’esprit.

R.O.B.I.N. s’adresse aux enfants avec malice et maturité. Le texte aborde sans métaphore édulcorante mais avec beaucoup de fraîcheur et de frontalité les questions de la justice sociale et de l’impact de la société capitaliste et de consommation sur la nature, et les êtres vivants qui l’habitent, et offre une joyeuse leçon de solidarité et de désobéissance civile.

L’espoir est une Z.A.D. et R.O.B.I.N. la défend avec élan et une joie vivifiante !

A voir en famille à partir de 8 ans.

Marie-Hélène Guérin

R.O.B.I.N.

Au Théâtre Paris-Villette jusqu’au 2 mars 2025

texte Clémence Barbier, Paul Moulin, Maïa Sandoz / mise en scène Maïa Sandoz / jeu (en alternance) Clémence Barbier, Maxime Coggio, Jeanne Godard, Anysia Mabe, Angie Mercier, Paul Moulin, Soulaymane Rkiba, Aurélie Vérillon / avec les voix de Ariane Begoin, Matthieu Carle, Sienna Leymarie, Manon Moulin, Quentin Rivet, Achille Riou, Maïa Sandoz / assistanat à la mise en scène Élisa Bourreau / mission relations publiques Mathéo Chalvignac / collaboration chorégraphique Gilles Nicolas / scénographie Catherine Cosme, David Ferré, Maïa Sandoz / lumière Romane Metaireau / costumes Muriel Senaux / musique Christophe Danvin / création sonore Grégoire Leymarie / régie générale David Ferré / intervention graphique Louise et Guillaume Moitessier / administration, production Agnès Carré / diffusion Olivier Talpaert – En votre Cie

Photos ©Laurent Schneegans

production Théâtre de L’Argument / coproduction Théâtre des 2 Rives – Charenton-le-Pont, Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine, Théâtre de l’Usine de Saint-Céré, Les Célestins – Théâtre Lyon / soutiens Théâtre du Fil de l’Eau – Pantin, région Ile de France, ville de Paris, TNBA / avec la participation du Jeune Théâtre national / Le Théâtre de L’Argument est conventionné par la DRAC Île-de-France et le Conseil départemental du Val-de-Marne