Drame Bourgeois : un amour, des mots

« Drame Bourgeois,

C’est Louis et L.

C’est elle et lui.

C’est deux solitudes.

C’est deux itinéraires, deux errances entre deux saisons, entre deux villes, entre deux histoires.»

Padrig Vion

Ils se croisent juste au cœur de Paris, quelques pas sur ce vieux Pont-Neuf, elle est autrice, des mots plein la tête, il est musicien, des notes plein la bouche ; L habite dans le VIe arrondissement de Paris, elle part pour Londres, Louis habite rue de Rennes, c’est aussi dans le VIe, il y revient après une soirée.

Leurs chemins se croisent, leurs regards, brièvement ; un accident de parcours, un presque-rien. Un grain de sable, un éclat de lumière qui s’incrustent dans un coin de leurs têtes. Et chacun continue, emportant ce grain de sable, cet éclat de lumière, pierre sur laquelle chacun bâtira leur roman d’amour et de désamour.

« Le point de départ de ce projet : une géographie de l’âge et de la classe »

Padrig Vion

Un « lui », une « elle », ça commence bien plus loin que leur présent, bien plus loin que leurs corps-là sur ce Pont-Neuf. Un lui, une elle, ça commence ailleurs, dans l’enfance, dans l’enfance des parents, dans la décoration de la chambre d’enfant, dans les livres de la bibliothèque des parents, dans les discussions pendant les repas de famille, dans ce qu’on a dû aller chercher et ce qu’on avait d’emblée.

Padrid Vion, tout jeune diplômé du Conservatoire national supérieur d’art dramatique, acteur, auteur, metteur en scène, a écrit Drame Bourgeois pour Lomane de Dietrich et Louis Battistelli, qui étaient dans la même promotion que lui au Conservatoire.

Padrig a grandi près de Nantes, en Bretagne. Il est « monté à Paris ». Il avait des bouquins de Marguerite Duras et de Roland Barthes plein les poches. Il a la curiosité, l’intelligence, il a les mots et la culture. Mais les mots, la culture, il est allé les chercher, dans les livres, dans les films. Il s’est emparé de Truffaut et Léaud, de Christophe Honoré et Louis Garrel, de Sautet, de Desplechin. Comme d’une nourriture, il en a fait sa chair. Lomane et Louis viennent du sixième arrondissement. Ils sont parisiens, ils sont plus que parisiens, ils sont la bourgeoisie parisienne, ils ont, ils sont l’aisance, la connivence, de leur milieu. Pour Padrig ils sont autant la classe méprisée que le lieu désiré.

Alors Drame Bourgeois, c’est une histoire d’amour, enfin, une histoire d’idée de l’amour, un jeu de construction du sentiment amoureux, du couple, de la fin du couple – puisque nous ne pouvons plus faire comme s’il n’y avait rien après « ils se marièrent et vécurent heureux ». Ils se marièrent et vécurent heureux, puis découvrirent que ce qui les attendrissaient les exaspèrent, puis découvrirent que la famille de l’autre les agace, puis découvrirent que gamins ils n’avaient pas aimé les mêmes dessins animés et qu’ils n’avaient pas la même conception de l’éducation parentale ; mécanismes du sentiment amoureux démontés et étalés comme les pièces d’un réveil qu’on veut réparer, et quand on le remontera il en restera deux ou trois qu’on ne sait plus où mettre, où diable allaient-elles, peu importe de toutes façons ce truc est ruiné.

Mais c’est aussi, c’est beaucoup, une histoire de langage. L et lui, l’autrice et le musicien, dans leurs pérégrinations sentimentales sont compositeurice, auteurice, manient le verbe avec gourmandise, jonglent et inventent, s’en servent d’appât et de charmes pour en tricoter un joli moment, dessiner une étreinte sensuelle… Et finiront par se moquer des travers ou des manies de l’autre, se jeter à la figure cuistreries ou inexactitudes, la caresse des mots devenue gifle. Car l’amour est affaire de chimie, d’alchimie, de corps, de cœurs, mais l’amour est aussi affaire de langage, qui est là où se nichent profond nos passés, nos milieux, nos apprentissages, nos familles, nos contrées.

« Tu es entré dans ma chambre de petit garçon et tu as critiqué la tapisserie.

Mais toi, tu n’as pas de passé, toi, ton histoire est trop moderne, les murs sont neufs »

Louis, Drame Bourgeois

Padrig Vion offre à ses personnages une langue à la fois très orale et très littéraire, de ruptures et de silences, d’élisions, de syncopes, de rythmes. Son écriture très musicale valse de contrepoint en mouvement concertant, de chœur en canon, joue des mots avec poésie et malice, on se délecte d’un « Déjà je pleus », d’un « Je m’assis je m’assois je m’assieds je m’installe ».

Il s’amuse à tracer une cartographie fantaisiste et amoureuse d’un Paris où « la distance se mesure en souvenirs »… On s’avance dans la rue du Cherche-midi à quatorze heure, on quitte la rue du Regard, on se promène rue Notre-Dame des champs, en venant de Strasbourg Saint-Denis on hésite entre prendre la rue du Paradis à gauche ou rue de la Fidélité à droite (à Paris, l’une mène réellement à l’autre)…

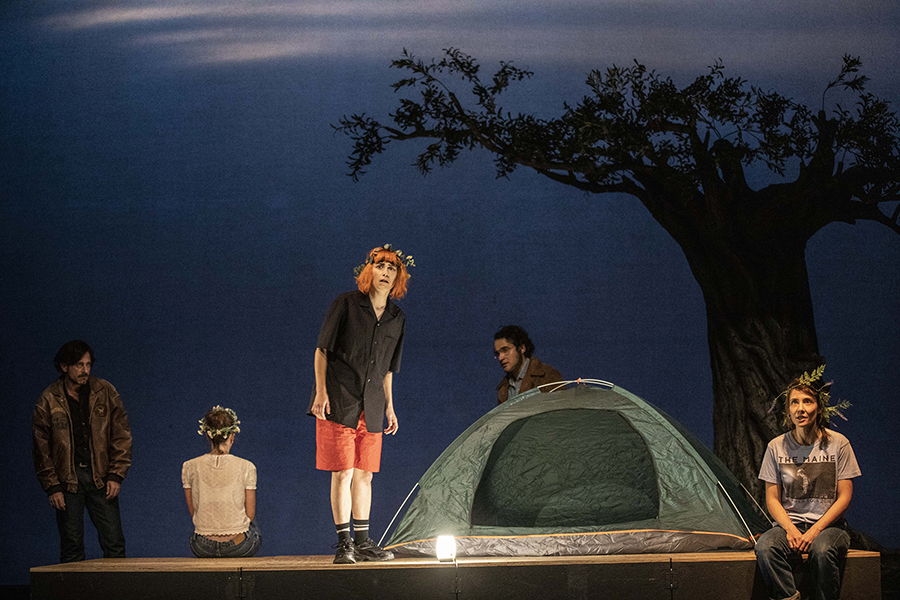

L’écriture ciselée de Padrig Vion exige beaucoup de rigueur : les deux interprètes sont précis, ont une grande maîtrise, et une belle finesse de jeu. Ils entrent dans l’histoire avec comme un détachement ; peuvent sembler cérébraux, la mise en scène, menée par l’auteur lui-même, les tient à distance aussi, en chassés-croisés qui parfois les rapprochent mais souvent les éloignent – silhouettes très verticales qui découpent net l’espace très nu du plateau – mais le jeu s’ancre, et s’incarne. La passion, plus encore : la colère, la rancœur, désordonnent ces rouages délicats. L’eau qui dort s’emballe en flots impétueux d’enrage.

Il est « gauche et discret », un peu dégingandé. Il porte des baskets dont il aime beaucoup le blanc, il est moins grand qu’elle, il donne les heures de la liturgie chrétienne « Neuf heures, tiens, Saint-Sulpice donne déjà la tierce ». Elle a l’allure dégagée, voix un peu basse, articulation claire. L est ce genre de grande fille qui porte un trench rouge comme s’il était beige, flammèche ignorant avec désinvolture qu’on ne voit qu’elle, ce genre de fille jambes longues cheveux négligemment impeccables qui sait quel film, quelle expo on peut aimer. Louis, L, mariage exogène, deux courbes qui se croisent peut-être se recroiseront mais n’arriveront pas au même endroit.

Graeme Allwright, qui promène dans ce Drame Bourgeois ses « jolies bouteilles » et sa mélancolie pleine de légèreté, – un chanteur que Louis aimait, un chanteur qu’L ne connaissait pas – les fait fredonner a capella « L’amour est joie, l’amour est beauté / Ainsi les fleurs en leur matin / Mais l’amour passe et disparaît / Comme de la fleur, rosée d’été. »

Ils s’accorderont d’ultimes retrouvailles, hasard, chacun avec son nouvel aimé.

Un frôlement d’épaules, deux corps qui se touchent, enfin, un temps suspendu, se glisse là une poignante émotion.

Il y a quelques pas de danse, c’est très gai, très triste et très gracieux. Un auteur et des interprètes subtils, à suivre.

Au Théâtre Ouvert, on peut voir aussi, qui forme diptyque avec Drame Bourgeois, Murmures : « Parler de l’amitié. Cette famille choisie qui ne l’est pas toujours tant, les sacrifices, les compromis qu’elle exige, parfois plus qu’en amour. […] Explorer les limites floues et les zones d’ombres de l’amitié́… », en dit Padrig Vion. On y retrouvera, à n’en pas douter, le talent de Lomane de Dietrich en duo/duel avec Mélodie Adda, et les mots et la finesse d’observation et d’écriture de Padrig Vion.

Marie-Hélène Guérin

DRAME BOURGEOIS

Au Théâtre Ouvert jusqu’au 14 décembre 2024

Texte et mise en scène Padrig Vion

Avec Louis Battistelli, Lomane de Dietrich

Collaboration artistique Lolita de Villers | Regard extérieur Guillaume Morel | Création lumières Thomas Cany | Création sonore Foucault de Malet

Photographies © Christophe Raynaud de Lage

PRODUCTION Prémisses – Office de production artistique et solidaire pour la jeune création

COPRODUCTION Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines

SOUTIEN Maison Maria Casarès, CNSAD

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

REMERCIEMENTS David Clavel, Pierre Koestel, Claire Lasne-Darcueil, Grégory Gabriel, Grégoire Leprince-Ringuet, Barbara Métais-Chastanier, Anne Leprince-Ringuet, Sébastien de Jésus, Philippe Chamaux (Cie les Aventurier.e.s), l’espace Cromot, Alix Gavoille, India Lange