Dans les grésillements d’un ampli Vox, quelques signes griffent l’espace.

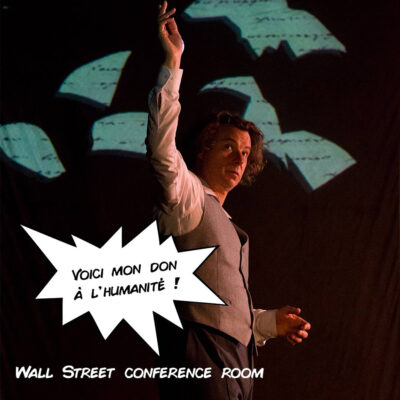

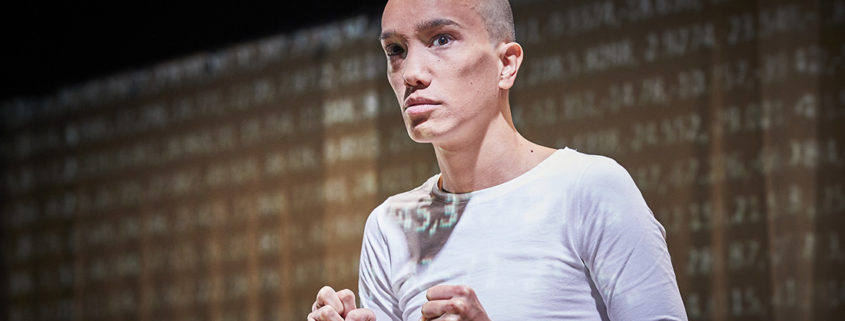

Ecran blanc, sol blanc, calligraphie d’un pied de micro noir, de longs cheveux sombres, d’une silhouette hiératique à l’immobilité de pierre.

Quelque chose de solennel se promet. On respire au rythme de l’artiste, l’attention s’aiguise.

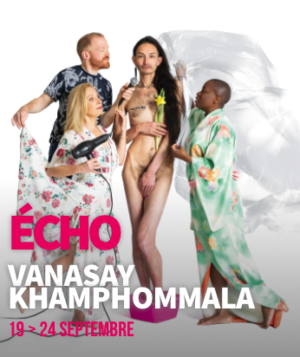

Mais… une lueur espiègle pétille au coin de l’œil de Vanasay Khamphommala, une esquisse de sourire affleure… Sur grand écran, des témoignages défilent, avec une esthétique vlog entre journal intime et micro-trottoir, c’est toujours Vanasay face caméra, plus ou moins réveillée, plus ou moins échevelée, qui nous fait le portrait puzzle d’une histoire d’amour ratée, d’un syndrome de « la pauvre fille ». Derrière elle, à Paris ou ailleurs, clin d’œil des noms de rue – rue du Petit Cupidon, rue de la Gaîté, rue des Filles du Calvaire – qui dessine une géographie mélo des états d’âme de notre héroïne désabusée.

« Ceci est (une tentative / de rompre la malédiction d’) Echo »

Pour aller fouiller au jadis des peines de cœur, Vanasay Khamphommala fait appel à l’amoureuse malheureuse archétypale, la jolie et fraîche nymphe Écho, qui fut punie de sa bavardise par la femme du Big Boss. Petit rappel : Héra l’acariâtre cocue épouse de Zeus, pour être sûre de ne plus entendre les encombrants pépiements d’Écho, la priva de parole; ne lui resta plus que la possibilité de répéter ce que d’autres disent avant elle. Envoûtée par la beauté du narcissique Narcisse, Echo se languissait de lui avouer ses sentiments – ce qui n’aurait de toutes façons rien changer puisque Narcisse n’entendait que ses propres mots doux. Finalement, les deux amoureux de Narcisse – donc, Narcisse lui-même et Echo – mourront de chagrin, desséchés. De l’un il restera une fleur, de l’autre une voix.

© Pauline Le Goff

© Pauline Le Goff

Comment faire pour libérer Echo de la prison de la répétition, que faire de nos chagrins d’amour ?

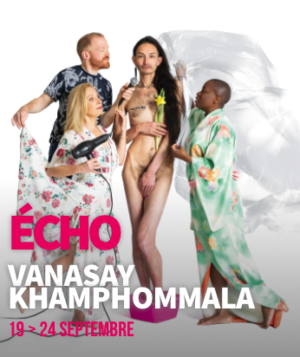

Dans ce spectacle protéiforme et baroque, Vanasay Khamphommala, artiste performeuse subtile et intense, très gracieusement entourée par les talentueuses personnalités de Caritia Abell, Natalie Dessay et Pierre-François Doireau, questionne avec érudition et malice notre rapport à la souffrance amoureuse.

Elle y met de la solennité et de la cocasserie.

Ça n’a pas l’air comme ça, mais ça se fait du bien réciproquement.

Mozart et boy’s band, Sappho et Britney Spears.

Lapsus chevelü, la compagnie de Vanasay Khamphommala « affiche crânement son identité trans : transculturelle, transdisciplinaire, transgénérationnelle, transcendentale surtout. Tout❤e trans❤e est pour elle un moyen autant qu’une fin. » Echo s’en fait l’écho, spectacle-performance, spectacle-rituel de guérison, spectacle-silence, spectacle-jeu, où les corps mon(s)trés ont des beautés pleines et in-attendues, où les langues se superposent, français, anglais, laotien, allemand, où le sérieux et le facétieux ont autant de valeur, où la tombe et la nappe du pique-nique voisinent chaleureusement, où le vide est empli et le chaos est doux…

Un bulbe de narcisse, une compresse sur le cœur

Une fleur piquée sur une poitrine

L’odeur du terreau sous lequel Echo, son cœur brisé et le corps de Vinasay sont enterrés

Le goût du raisin picoré

Tous les sens sont en alerte

La matière sonore, inventée, sculptée par Gérald Kurdian, est organique, dense et émouvante – boucles sonores, voix multiples nées toutes du même corps – hautes, ténues, sourdes, graves -, bruissements, amplifications des souffles, nappes électroniques hypnotiques entrelacées de chansons populaires ou d’airs classiques.

Un troublant duo bouleverse : la voix enregistrée de Natalie Dessay emplit l’air, parfaite, aérienne, tandis que doucement, comme pour elle-même, comme fredonnant, elle-même reprend sa mélodie, superposant sa voix intime, sa voix familière à celle de la chanteuse lyrique.

© Pauline Le Goff

© Pauline Le Goff

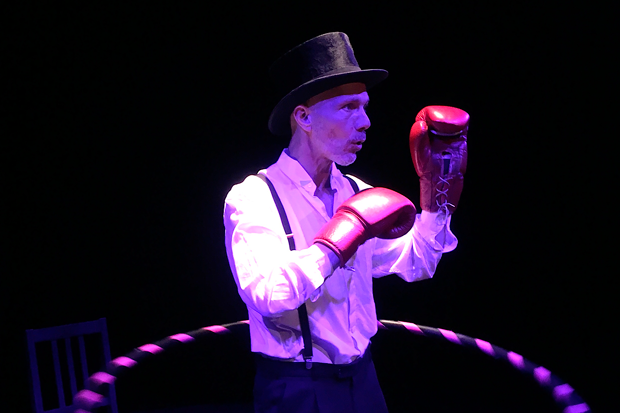

Une veuve tout de noir vêtue plante des narcisses sur le monticule formé par le corps recouvert de terre, les arrose, chanterait bien, car « elle chante bien aux enterrements » – si un faune rouquin, fulminant (Pierre-François Doireau), ne l’interrompait sans cesse, interpellant Echo, ou son interprète ?, envahissant le recueillement de la veuve de mots, et le plateau d’artefacts de nature, rochers, mousses, arbres, figurines d’animaux.

Les mots saturent l’écran – palimpseste où c’est la superposition et non la disparition qui fait l’effacement, le plateau qui fut nu se couvre de désordre, c’est à dire de vie.

Des majestueuses ailes d’ange passent, portées par le vaste dos nu de Caritia Abell. On entend la légende laotienne de la création de l’écho, presque miroir inverse du mythe grec, puisque l’écho est né là pour guérir une absence, faire qu’à l’appel d’un être aimé il n’y ait jamais seulement du silence pour réponse.

© Pauline Le Goff

© Pauline Le Goff

« Quand nous nous embrassons, les morts prennent part à nos baisers

Il y a dans nos bouches les baisers qu’Echo n’a pu donner à Narcisse, dans nos baisers Echo embrasse à perdre haleine

Echo ne répète plus les paroles des amants éplorés, sa langue a mieux à faire, elle fouille ta bouche »

C’est beau, c’est drôle, c’est poétique et grave, c’est intelligent, c’est joyeux et romantique, ça brasse et ça émerveille : Echo est un spectacle rare et étonnant, c’est aussi une expérience à laquelle il faut savoir s’abandonner, pour partager un moment hors de l’ordinaire.

Un hymne étrange, tonique, sacrificiel et vivifiant à la vie et l’amour.

Marie-Hélène Guérin

ÉCHO

Un spectacle de la compagnie Lapsus chevelü

Dramaturgie et textes Vanasay Khamphommala (à retrouver ici en entretien pour RFI)

Avec Caritia Abell, Natalie Dessay, Pierre-François Doireau, Vanasay Khamphommala et la participation de Théophile Dubus

Collaboration artistique Théophile Dubus et Paul B. Preciado

Création musicale et sonore Gérald Kurdian

Scénographie Caroline Oriot

Création lumière Pauline Guyonnet

Costumes Céline Perrigon

Vu aux Plateaux sauvages

À retrouver en tournée :

Du 4 au 7 octobre 2022 au Théâtre Olympia – CDN de Tours

Du 18 au 22 octobre 2022 au TnBA – Bordeaux

Du 6 au 7 décembre 2022 à la Halle aux Grains – Scène nationale de Blois

Du 13 au 14 décembre 2022 à la MCA – Scène nationale d’Amiens