Tout va bien : comédie sur la fin du monde (ovni clownesque)

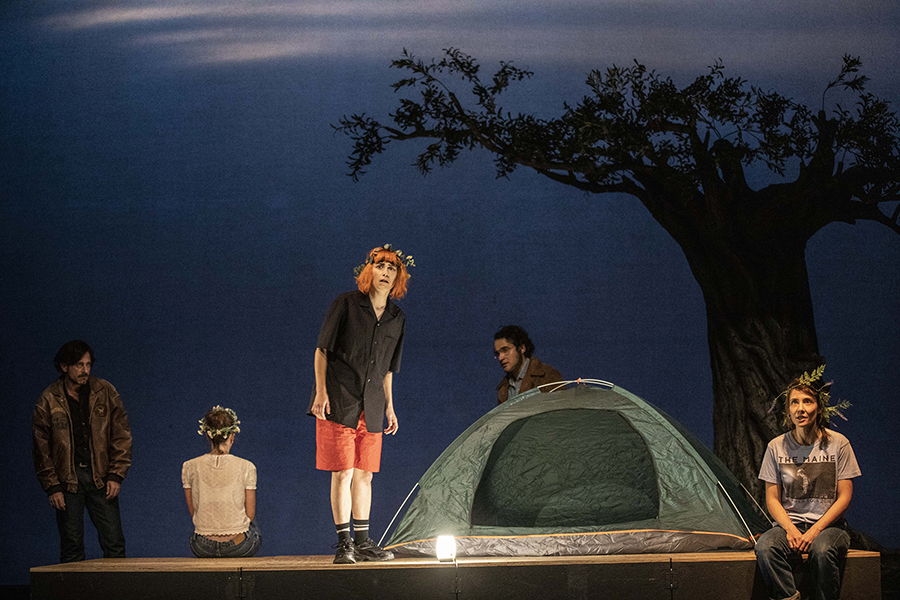

La cabane – deuxième salle du Théâtre Silvia Monfort – abrite en ce moment un ovni clownesque, spectacle hybride qui s’ouvre en stand up sous acide (ou prozac ?), dérive en performance chorégraphique electro arty (impeccable création d’ella sombre, très sensorielle), fait un 180° vers du clown à l’ancienne – avec mimes – mais oui, le mime du mur invisible ! on aurait dit le Mime Marceau lui-même -, grimaces, chaussures – eh bien, de clown et costumes bigarrés -, flirte avec le fantastique, et télescope jeux de mots lacaniens, conférence gesticulée et méta-théâtre.

« – Je suis le capital sympathie.

– Et je suis le capital énergie.

Tout va bien

Nadège et Julien, les deux avatars scéniques de Nadège Cathelineau et Julien Frégé, se connaissent bien. Pour ceux qui ont manqué les premiers épisodes, une séance de rattrapage enlevée nous les resitue. Ça fait quelques paires d’années qu’ils se fréquentent. Après avoir dézingué le couple hétéronormé dans Inconsolable(s) puis plongé dans les méandres de leur rapport à la violence avec Chien.ne, ils entament une incursion sur les terres arides de la crise écologique. Dans une démarche de cohérence, ce nouveau spectacle nous est d’ailleurs annoncé comme « éco-responsable, constitué de matériaux et idées 100% recyclées et recyclables ».

« – Tu as des symptômes de findumondose ?

– Oui : j’imagine le pire.

– Le pire, c’est horrible.

Tout va bien

Dans une efficace scénographie minimaliste, dont les lumières et les costumes font décor, avec un sens assumé du comique de répétition, pas peur du mauvais goût, et un jeu très physique, Nadège Cathelineau et Julien Frégé se collettent à la question de la crise écologique dans ses dimensions tant intimes que politiques. Ils interrogent rapport aux origines et besoin de transmission, décortiquent leur empreinte carbone passée présente et à venir, soupèsent les efforts qu’on est prêt à fournir à l’aune de l’urgence climatique… Ce n’est pas parce qu’on a des bottes en caoutchouc et des collants de fitness (très) chamarrés qu’on ne peut pas se poser des questions existentielles.

« – Si je dois changer, qu’est-ce qu’il restera de moi quand je serais autre ?

Tout va bien

Dans une construction en spirale, où chaque partie, de plus en plus déjantée, annule/reprend/ absorbe/sursumme/régurgite la précédente en un jeu de miroirs déformants, le duo farfelu et fou, entre nihilisme et candeur, se lance à corps perdus dans une tentative d’épuisement de toutes nos dérisoires tentatives de colmatage de la brèche par laquelle notre monde et notre « faire-société » se barrent en vrille. Les toilettes sont sèches, les légumineuses en vrac, les yourtes nature, la communication non violente.

Est-ce que cela suffira à sauver l’Humanité ? pas sûr. Ou pourquoi pas ? En tout cas, ce qui sauvera l’humanité de la findumondose, ce sera bien de résister à l’immobilismose !

Le spectacle est « éco-responsable, constitué de matériaux et idées 100% recyclées et recyclables ». C’est une boutade, mais c’est aussi une véritable et louable démarche : le Groupe Chiendent met en place une réelle économie écologique dans la conception et la production de leur spectacle, privilégie récup’ et voyages en train, s’empare de la sobriété pour en transformer la contrainte en une vivifiante utopie, « source de créativité, d’humour et de joie (et c’est vrai) », disent-ils !

Faites du bien à la planète et à votre bonne humeur : Allez vérifier le résultat : Tout va bien, un spectacle garanti éco-responsable, et 100% « source d’humour et de joie » !

Marie-Hélène Guérin

TOUT VA BIEN

Un spectacle du Groupe Chiendent

À voir à partir de 15 ans

Au Théâtre Silvia Monfort jusqu’au 7 décembre

Conception, écriture, mise en scène et jeu Nadège Cathelineau et Julien Frégé

Dramaturgie Sephora Haymann | Scénographie, costumes Elizabeth Saint-Jalmes | Création lumière Cyril Leclerc | Création son ella sombre

Crédit photo © Christophe Raynaud de Lage

Ils en parlent très bien ici

Régie générale et lumière Marie Roussel

Administration, production, diffusion Les Indépendances – Manon Cardineau, Colin Pitrat

Diffusion en collaboration avec Le Bureau des Paroles – Emilie Audren

Presse Elektronlibre – Olivier Saksik, Sophie Alavi et Mathilde Desrousseaux

Création au CDN de Normandie-Rouen

Production Groupe Chiendent

Coproduction CDN de Normandie-Rouen, Le Préau-CDN de Normandie-Vire, Le Tangram – Scène nationale d’Évreux, Théâtre L’Eclat Pont-Audemer

Résidences Dieppe Scène Nationale, Le Préau – CDN de Normandie-Vire, L’Aire-Libre Rennes, CDN de Normandie-Rouen, Théâtre L’Eclat Pont-Audemer, Théâtre 13 Paris, Le Tangram – Scène nationale d’Évreux, La Mégisserie Saint-Junien

Avec le soutien de la DRAC Normandie au titre de l’aide exceptionnelle dans le cadre du projet réserve transition écologique, du Département de la Seine-Maritime, de l’ODIA Normandie et de la Ville de Paris au titre de l’aide à la diffusion.

Une maquette a été présentée dans le cadre du festival FRAGMENTS #11 – (La Loge), avec le soutien de l’ODIA Normandie.

Le texte de la pièce est publié aux éditions esse que.

Nadège Cathelineau et Julien Frégé sont artistes associé.es au Centre Dramatique National de Normandie-Rouen. La compagnie Groupe Chiendent est conventionnée par la DRAC Normandie, la Région Normandie et la Ville de Rouen.