« La Chute des anges », et l’envol des êtres : magistrale leçon de ténèbres de Raphaëlle Boitel

Le rideau s’ouvre, le noir et le silence se font, soyeusement.

Une maigre forêt de perches armées d’un projecteur-œil encadre la scène, vaguement inquiétante dans sa sècheresse et ses angles, entités mécaniques et autonomes, épiantes et directives.

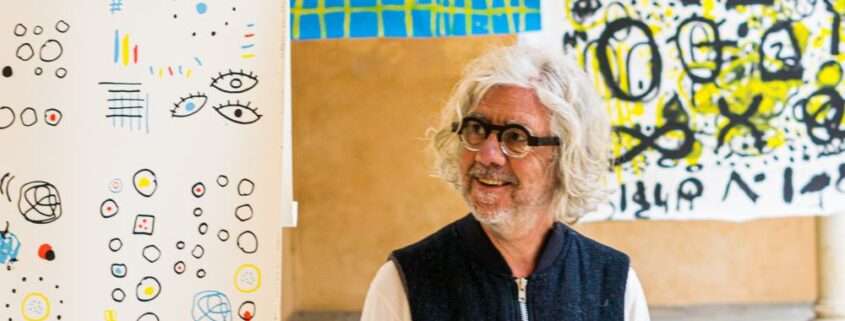

Des longs manteaux noirs tombent des cintres, des cintres tombent des cintres, des cintrés se glissent dans les manteaux, étranges marionnettes, cousines de celles de Philippe Genty – cet homme en fond de plateau, ces deux femmes sans doute, visage dissimulé sous un voile de cheveux, corps désarticulés, acrobates danseurs clowns désespérés. Trois drôles de petits humains, trois anges déchus, qui tentent d’apprivoiser la pesanteur.

Des mains cherchent leur tête, des corps cherchent leur axe, de êtres cherchent leur centre et leurs limites.

© Georges Ridel

© Georges Ridel

Bientôt leurs compagnons d’infortune vont les rejoindre, arpentant le plateau en un mathématique mouvement perpétuel, Quad beckettien chaotique où comme par accident quelques pas se déploient en acrobaties, se prolongent en torsions de dos courbés jusqu’à l’impossible. Circassiens virtuoses ou non, les interprètes ont tous la même netteté dans le geste, et la même densité dans la présence.

Une ange aurait-elle la nostalgie des cieux, une humaine aurait-elle le souvenir d’une jeunesse plus lumineuse ? Une des anges se détache du chœur, tourne son visage plein d’appétits vers un soleil artificiel, lui adresse une mélopée chantante, un fouillis de mots, un esperanto d’espoir. C’est elle qui poussera le plus loin les tentatives d’échappée, les désirs d’envol.

Les noirs sont profonds comme les notes de contrebasse qui vibrent dans l’espace, ciselés de graphiques lumières dorées – presque des lumières de « théâtre noir », qui découpent de fines lames dans l’obscurité, de fines lames de réalité et de vie dans la poix des contraintes, dans l’ombre des assujettissements et des surveillances. La composition sonore d’Arthur Bison est de même dense, prenante, sophistiquée et organique, avec des grondements sourds de tempête et des vivacités de clairière après la pluie.

Les silhouettes dessinent des calligraphies, des ombres chinoises, creusent des tourbillons dans la fumée. Une femme plus âgée passe avec une opacité tranquille de vieux chaman. Un vertigineux numéro de mât chinois époustoufle et émeut, élévation et chute, élévation et chute, tragique destinée en réduction.

© Marina Levistskaya

© Marina Levistskaya

Dans cette esthétique de fin du monde, il y a aussi de la cocasserie, une guerre des « chut » rigolarde, des moments de sourires au milieu des décombres : deux tubes métalliques arrachés à une des machines feront une paire d’ailes de fortune, sait-on jamais (spoil : ça ne suffira pas). L’image est drôle, et déchirante. Très drôle aussi, et très tendre, un « pas de deux » à quatre, deux des êtres tentant tant bien que mal d’en animer deux autres, tâtonnant, expérimentant, réinventant les gestes les plus simples…

Le danger peut rôder dans les objets, les perches se démantibulent, pourchassent, ordonnent, menacent – en contrepoint un majestueux gramophone offre sa beauté incongrue et une occasion de bouffonnerie légère, un rail suspendu s’envole au-dessus des spectateurs avec la souplesse et la joie des balançoires de l’enfance.

Ce monde de métal glacé et oppressant, univers sombre troué de somptueuses mordorures (magnifique scénographie et création lumières de Tristan Baudoin), Raphaëlle Boitel le peuple d’êtres faits de servitude et de pesanteur, mais surtout de curiosité et d’empathie, qui vont trouver, ensemble, un chemin vers la liberté.

Danse contemporaine et équilibrisme, contorsion et hip-hop, prouesses techniques et clowneries délicates, mât chinois et métaphysique, on ne distingue plus où une discipline s’exprime, où l’autre prend le pas, tant Raphaëlle Boitel les pétrit, les étire et mêle pour en faire le vocabulaire et la grammaire de son propre langage, extrêmement maîtrisé, poétique, gracieux, in-quiet et tendre.

« Dans la chute, il y a toujours la question de la manière dont on s’en relève. » précise Raphaëlle Boitel à La Terrasse : elle donne une beauté hypnotisante aux deux, à la chute et à la manière dont on s’en relève.

C’est onirique, envoûtant, et bienfaisant.

Marie-Hélène Guérin

© Sophian Ridel

© Sophian Ridel

LA CHUTE DES ANGES

Un spectacle de la Cie L’Oublié(e) – Raphaëlle Boitel

vu au Théâtre du Rond-Point, Paris

Mise en scène et chorégraphie Raphaëlle Boitel

Collaboration artistique, scénographie, lumière Tristan Baudoin | Musique originale, régie son et lumière Arthur Bison | Costumes Lilou Hérin | Accroches, machinerie, complice à la scénographie Nicolas Lourdelle

Interprètes Alba Faivre ou Marie Tribouilloy, Clara Henry, Loïc Leviel, Emily Zuckerman, Lilou Hérin ou Sonia Laroze, Tristan Baudoin, Nicolas Lourdelle

DATES DE TOURNÉE 2023-2024

• 29 septembre au 7 octobre 2023 – Célestins, Théâtre de Lyon (69)

• 10 et 11 octobre 2023 – Le Volcan, Scène nationale du Havre (76)

• 8 et 9 décembre 2023 – Théâtre de Suresnes Jean Vilar (92)

• 12 décembre 2023 – Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré (35)

• 15 et 16 décembre 2023 – Le Théâtre, centre national de la marionnette de Laval (53)

• 20 et 21 décembre 2023 – La Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc (22)

• 16 et 17 janvier 2024 – Théâtre de Lorient, CDN (56)

• 25 et 26 janvier 2024 – Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper (29)

• 17 et 18 mars 2024 – TCM, Théâtre de Charleville Mézières (08)