Il n’y a pas de Ajar

C’est quoi Delphine Horvilleur ?

Rabbin libéral, revuiste, animatrice, autrice plutôt d’essais, médiatisée, elle se colte dans Il n’y pas de Ajar à l’écriture de fiction théâtrale.

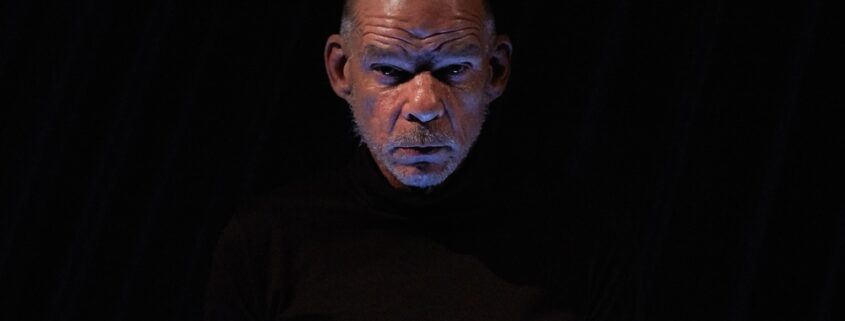

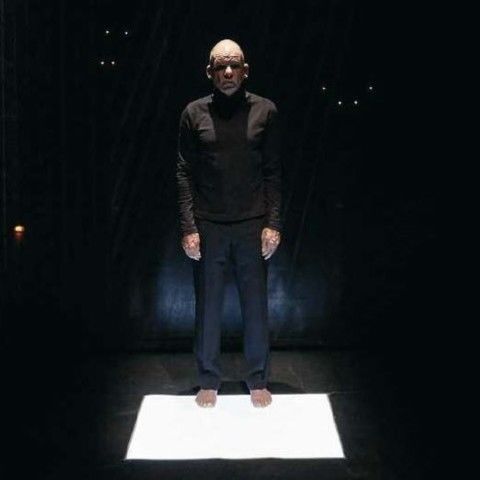

Elle est soutenue par la présence très impressionnante de l’actrice et metteuse en scène Johanna Nizard, qui seule en scène, magnifie, dans la cour des grands, le texte de Delphine Horvilleur.

L’idée de départ est d’imaginer qu’Emile Ajar alias Romain Gary aurait eu un fils imaginaire, reclus dans une cave, qui soliloquerait, avec philosophie comme on dit, pour un visiteur imaginaire, de son rapport avec son père, avec Dieu, avec sa judéité et avec sa laïcité, avec la société et beaucoup de questions identitaires qu’elle pose, comme par exemple, celle du genre ou des communautarismes ou du monde des « pareils », avec le langage, avec la psychanalyse, pour conclure sur l’esquive des assignations déterministes.

Mais il faut d’abord rappeler qui était Romain Gary. Romain Gary est un écrivain français qui a obtenu deux prix Goncourt (ce qui est impossible) en écrivant sous pseudonyme, celui d’Emile Ajar, son second prix Goncourt et d’autres livres. Il s’est également attribué d’autres pseudonymes dont la pièce de Delphine Horviller ne parle pas. Romain Gary s’est suicidé en se tirant une balle dans la gorge, révélant par ce fait le pot au rose de ses multiples identités.

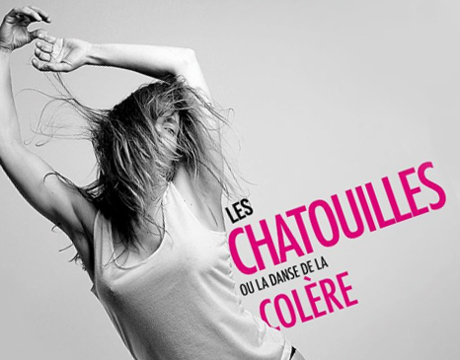

@ Pauline Le Goff

@ Pauline Le Goff

L’ensemble de ce seule-en-scène a la profondeur des réflexions d’une intellectuelle qui se laisse aller au délire littéraire, ouvrant des portes que l’écriture sérieuse d’essais ne lui a pas permis jusqu’ici. Et sa puissance créative crée un personnage gouailleur à la logorrhée intarissable, sûr de lui, drôle, attachant et plein d’humanité.

Il s’agit du fils d’Emile Ajar, Abraham Ajar, initiales A.A, qui est interprété par Johanna Nizard, qui, elle aussi, se transforme sous nos yeux ébahis de spectateurs et nos oreilles attentives. Ses travestissements et ses dénudements, au sens propre comme au sens figuré, nous réjouissent et sa puissance vocale et oraculaire, passant d’une voix de fausset à une voix de stentor, au physique d’une reine toute-puissante à celui d’un baroudeur des sous-sol de la ville, en passant encore par des mystifications que je vous laisse la primeur de découvrir.

La multiplicité de la personnalité, le refus des assignations à un moi unique et fort qui nous enfermerait forcément, et l’acceptation d’être plusieurs, de ne pas se laisser déterminer, c’est la thèse de nombreux écrivains comme Virginia Woolf ou comme le philosophe Gilles Deleuze et le philosophe-psychanalyste Felix Guatari ou encore, l’écrivain Fernando Pessoa et ses nombreux hétéronymes. Mais ce sont tous des gens qui ont mal fini…

Ce que Delphine Horviller extrait de la pensée d’Emile Ajar, est qu’au-delà du sang et de l’inné, là où intervient l’acquis, et notamment la transmission littéraire, serait la voie royale contre les assignations et serait notre véritable identité. Nous sommes ce que nous lisons.

@ Pauline Le Goff

@ Pauline Le Goff

Le plateau évoque un no man’s land fait de poteaux de miroirs et de couvertures de survie chiffonnées en guise de sol, le tout reflétant la lumière sourde des projecteurs et nous plaçant dans un univers atemporel et glacé. On se serait presque imaginé près d’un fleuve, sous un pont ou quelque chose comme ça, mais il m’aura fallu l’explicitation du texte pour savoir que la scène se situe dans une cave.

Il y a beaucoup de choses sur « le fait d’être juif » dans ce spectacle et peut-être que ce n’aurait pas été la question centrale de Romain Gary s’il avait pu répondre, et pendant un bon moment, on a l’impression d’être justement dans une pièce traitant d’un problème communautaire.

Quelque chose du moi pré-penseur, de la peau analysée par Didier Anzieu, est en jeu dans ce texte et dans sa représentation théâtrale.

Un spectacle original, puissant, drôle, qui nous fait réfléchir, avec des partis pris à l’emporte-pièce, dans lesquels l’identification sera aisée à trouver.

Isabelle Buisson,

Les Ateliers d’Ecriture à la Ligne

Il n’y a pas de Ajar

Au 11.Avignon du 5 au 24 juillet 2025 à 15h45

de Delphine Horvilleur

Mis en scène par Arnaud Aldigé et Johanna Nizard

Avec Johanna Nizard