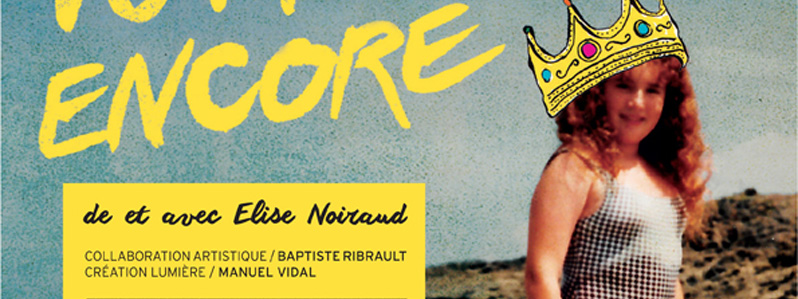

Pour que tu m’aimes encore

À l’affiche actuellement à Avignon au Théâtre Transversal (ex-Ateliers d’Amphoux) du 6 au 29 juillet 2018 à 14h20

De et avec Elise Noiraud

T’es pas né, histoire de frangins

À l’affiche du Théâtre de Belleville jusqu’au 1er juillet 2016

De et avec Philippe Maymat

Mise en scène Laurent Fraunié

Vous avez envie de vagabonder sur les chemins de l’enfance ? Elise Noiraud comme Philippe Maymat se proposent de vous prendre par la main et vous emmenez en balade. Chacun seul en scène, puisant tous deux dans leurs propres souvenirs pour en faire la matière d’une enfance archétypale, une enfance-miroir de nos enfances de petits Français de la classe moyenne d’après le baby-boom. Une femme, un homme, deux époques – deux bandes-sons ! – deux âges : elle a 13 ans « et demi », il a 7 ans, deux voyages un peu différents, un peu similaires…

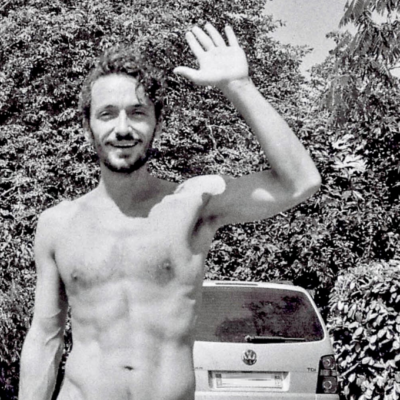

Pour que tu m’aimes encore : Elise Noiraud © Baptiste Ribrault

Pour que tu m’aimes encore : Elise Noiraud © Baptiste Ribrault

« Pour que tu m’aimes encore »

ou « de Céline Dion en tant que symbole des affres adolescents entre 1995 et 1998 (on se souviendra fort à propos de « Mommy », de Xavier Dolan) »

Elise a 13 ans et demi. C’est elle sur l’affiche, c’est elle qui, en ces années 90’, adule Cécile Dion, c’est elle qui fera une « choré » sur « Pour que tu m’aimes encore » avec ses meilleures copines pour la fête de fin d’année de l’école, c’est d’elle dont on nous promet le portrait.

Et c’est bien elle qui avancera vers l’adolescence au fil de ce solo tonique et sensible. Pourtant c’est autant sa mère et tout son monde de collégienne qui vont se déployer sur le plateau nu, habillé simplement d’une chaise et des lumières judicieuses de Manuel Vidal. Elise Noiraud croque avec justesse et une grande expressivité Tony, l’amoureux secret, les professeurs, les meilleures copines, une chargée de mission du Conseil régional, s’attarde sur la maman à la maturité tourmentée, laissant à chacun le temps d’exister, de prendre forme – au risque de s’éloigner – peut-être sciemment ? – de l’émotion, de prendre de la distance avec le cœur du sujet, cette demoiselle en pleine construction qu’elle était alors.

Difficulté de communication, mais aussi fugace tendresse partagée, avec sa mère, complicité du trio des copines, comment faire avec l’autorité, avec les premiers émois amoureux, avec son propre corps, Elise tâtonne, cherche, expérimente… Deux acmés de son apprentissage de la liberté, deux pics d’intensité du spectacle aussi : la boum : « y’a des grands qui fument des cigarettes » – l’exaltation de la danse, la jouissance du regard admiratif des autres – ah encore une fois on se retrouve happé par un moment de danse sur du Céline Dion, Xavier Dolan, Elise Noiraud, cessez cette conspiration !, la frustration d’en être arrachée prématurément par une mère dont on ne sait si elle est plus inquiète qu’envieuse, ou l’inverse… et le voyage scolaire : « on est en Pologne, tout près de la Russie, et je ne veux pas rentrer – tout est différent, même la pluie est différente ». Le voyage est raconté au mégaphone, petit drapeau rouge à la main, sur l’air de la Maknovtchina, c’est le premier voyage « de grande », tout est neuf, ce qu’on voit comme son propre regard, c’est la femme libre qu’elle deviendra qui transparaît sous sa carapace d’ado, c’est le goût de l’ailleurs qui naît.

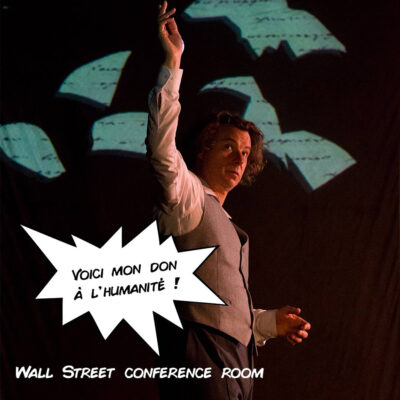

T’es pas né : Philippe Maymat © Pierre Grosbois

T’es pas né : Philippe Maymat © Pierre Grosbois

« T’es pas né, histoire de frangins »

ou « comment faire quand on a un grand frère »

Philippe a 7 ans en 1973, il écoute les disques de ses parents, il rêvasse devant la téloche, il fait un peu le malin parce que pas question de passer pour un bébé devant les aînés, la sœur et surtout le grand frère, à qui on voue autant d’admiration que de ressentiments… « T’es pas né », balancé par le grand pour « faire bisquer » le petit… « Mais alors, si je ne suis pas né, comment je peux être là ? » Ah, les mystères ténébreux de l’enfance, les questions étranges, tout ce qu’on se fait comme films, tout ce qu’on s’imagine, parce qu’on en sait pas (et qu’on se couperait la main plutôt que de poser la question).

Philippe Maymat nous garde au plus près du noyau familial mais a la jolie idée d’amener le monde sur le plateau comme il est entré dans son univers : par la télé, la « petite lucarne » – comme sans doute dans beaucoup de foyers de la classe moyenne de ces années 70’. On va croiser James West, Actarus, John Börg, les Shadocks, Nadia Comaneci, un pape puis un président des Etats-Unis assassinés… de quoi, en quelques noms, faire jaillir les couleurs de ces années. Comme Elise Noiraud, Philippe Maymat nous embarque aussi à l’Est – mais lui, à Moscou, et depuis le salon où l’on regarde en famille les JO ; c’est l’année du boycott des USA, du « doigt d’honneur » du perchiste polonais médaillé d’or… la magie du direct », découvre le jeune Philippe, l’Histoire qui déboule dans le salon…

Sur le plateau à peine meublé d’un tatami et d’une chaise surgiront les minuscules événements et les grandes épopées qui font grandir. On verra le minot assis par terre tourner les pages d’une gigantesque (quoiqu’invisible) Encyclopedia Universalis pour y débusquer le sens du sibyllin « et la bobinette cherra » – délicieux moment d’apprivoisement du langage. On assistera, entre francs rires et douces émotions, aux plus ou moins performantes tentatives sportives, trucs de p’tit gars, du judo, du foot, à un épique duel fraternel « y va y’avoir du grabuge ! », sur fond d’envolées à la Ennio Morricone… On comptera les heures en regardant tomber la pluie par la fenêtre, en pull qui gratte (comme il se doit) pendant les vacances de Toussaint, où l’on s’ennuie (comme il se doit)… Et peut-être qu’à la faveur d’une frayeur enfantine enfin déjouée, le petit frère va pouvoir enfin prouver au grand frère qu’il est né, lui aussi, et que ça va pas se passer comme ça ! à son tour d’être né, à son tour de devenir ado, à lui aussi le droit de boire des Monacos ! de virer un peu couillon, de tomber amoureux…

Avec l’âme et le regard candide de cet âge-là, et toute l’acuité et la sensibilité de l’adulte qu’il est devenu, mis en scène avec doigté par Laurent Fraunié, Philippe Maymat nous emmène dans ses souvenirs réels ou fantasques avec un savoir-faire délicat et discret, un jeu précis, sans fausse note, et plein de tendresse. Sa voix reste grave, une vraie voix d’homme : pour donner vie à la petite fratrie, il sait y glisser ce qu’il faut de légèreté et de virilité naissante pour que le môme de 8 ans ou l’ado bientôt muant prennent corps avec exactitude.

« De l’extraordinaire des vies normales »

Elise Noiraud – plus extravertie, peut-être plus ludique, avec une approche un brin plus sociologique dans son « portrait de groupe » autour de la figure centrale d’Élise, 13 ans et demi, Philippe Maymat – d’une façon plus intimiste sans doute, plus rêveuse : l’un et l’autre nous dessinent des vies « de tous les jours », dont chacun des spectateurs a vécu une bribe, des pans, peut se reconnaître dans le détail ou les grandes lignes, les airs populaires qui traînent dans un coin de la tête, les timidités, les fous-rires, les errements, les heures d’ennui, les enthousiasmes, le Mondial de foot de ’82 à Séville, les colos… Et, au bout de ces deux enfances « comme tout le monde » : deux artistes ! qui savent faire voir l’extraordinaire, les saveurs riches, variées, partagées et particulières de ces vies normales.

© Marie Charbonnier

© Marie Charbonnier