2025

« Avignon 2025 »

« Avignon 2025 »

À la Manufacture, un délicieux « théâtre dansé », comme on dirait du théâtre musical, où le geste dansé s’ajoute aux mots pour raconter.

De la compagnie Toujours après minuit, on avait déjà beaucoup aimé Salti.

E l’historia de un amor, comme dit une chanson… l’histoire d’un amour tout simple, raconté en mots et en mouvements par les deux amoureuses.

Elles ont la soixantaine, c’est bien bon de voir des femmes de cet âge être belles, s’aimer et danser, rire et vibrer ! Elles se sont rencontrées dans un bar « aux fenêtres obstruées, où les femmes de tous types et de tous genres » s’enlaçaient de paroles et de caresses. La femme de ménage et la concierge, la fine et la ronde, l’enivrée et la romantique, depuis s’aiment en secret, font semblant de boîter pour marcher corps à corps, se cachent des billets doux, se retrouvent un week-end par mois – cent ans par mois ! – pour boire du champagne dans des coupes, nouer leurs jambes et leurs rêves.

Elles nous disent leur histoire dans la langue charnelle de l’autrice Marie Dilasser, langue elle aussi dansante, gorgée d’enrobantes répétitions, de poétiques inventions. Elles nous flamenquent leur histoire, nous la tanguent et nous la valsent douce aussi. Dans un joli décor où poussent phrasiers et motsdamouriers, Roser Montlló Guberna, Brigitte Seth, l’une plus danseuse, l’autre plus comédienne, toutes les deux joueuses, gaies, nous emmènent dans l’intime et le quotidien de ces deux femmes amoureuses et secrètes, qui se chérissent et se disputent, se protègent et se libèrent. Un spectacle sensuel, enjoué et tendre.

Marie-Hélène Guérin

SENORA TENTACION

À voir à La Manufacture du 6 au 13 juillet

Texte Marie Dilasser

Chorégraphie et mise en scène Montlló-Seth

Lumières Guillaume Tesson

Scénographie Montlló-Seth

Musiques Chavela Vargas, Ruben Gonzalez, Hugues Laniesse

Interprètes Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth

Photos Christophe Raynaud de Lage

Production Toujours après minuit

Coréalisation Les Plateaux Sauvages

Avec le soutien et l’accompagnement technique des Plateaux Sauvages

Avec le soutien de Florence Magnen et de la briqueterie CDCN du Val-de-Marne

La compagnie Toujours après Minuit est conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France et la Région Île-de-France, et reçoit le soutien du Département du Val-de-Marne.

Introducing la reine Smile Vidya, diva qui s’est donné son nom, qui a donné forme à son identité et à son corps.

Living Smile Vidya est une activiste, une performeuse, clown, autrice, une queer racisée, toutes les cases de la diversité à elle toute seule, une femme drôle et belle, une femme trans, transgressive, transfrontalière, solaire et libre.

Introducing Living Smile Vidya né.e Charru, introducing son père « qui croyait au patriarcat, à la misogynie et aux enfants de sexe masculin », introducing sa sœur Radha, qui trouvait mignon que Charru lui pique ses jupes, tant que c’était jeu d’enfants. Introducing les allié.es et les ennemis.

Introducing Living Smile Vidya, c’est le récit d’un long voyage, de longs voyages, parallèles, simultanés, rouages s’entraînant les uns les autres, de l’Inde du Sud à la Suisse, de l’enfant né garçon à la femme épanouie, des injonctions du père et de sa caste dalit à l’affirmation de soi, de la diplômée en linguistique à l’artiste, à la femme agissante politiquement, à la comédienne.

Les langues se mêlent, (surtitrées en français) français allemand tamil anglais, multiples pour raconter cette vie multiple. Une petite estrade, deux panneaux pour accueillir des projections : le spectacle tient dans une camionnette, et le récit est immense comme deux continents, deux genres, quatre langues – au moins.

Living Smile Vidya est moins populaire en France que l’irrésistible Lou Trottignon (à l’Espace Roseau-Teinturiers), mais compte en Inde où elle a fait bouger les lignes : première femme trans à obtenir officiellement un changement de sexe et de nom sur son passeport dans son lieu d’origine en Inde, sa démarche a conduit à la création d’une base légale relative aux droits des personnes transgenres dans l’Inde.

Elle a du cran et de la volonté dans la vie, et sur scène de l’abattage, de l’humour et le verbe franc. Le récit est témoignage intime, parfois âpre, d’un parcours qui a demandé beaucoup de ténacité et de courage, théâtre-documentaire au singulier pour porter les épreuves d’autres vies que la sienne, sœurs de quête. Mais témoignage devenu spectacle. Smiley au prénom et à l’énergie de sourire chante, danse, se vêt et dévêt, se livre et délivre, son corps littéralement lui et nous parle. Son corps est un grand sujet du récit, son corps qu’elle a dû remodeler pour qu’il s’aligne avec son identité, son corps à elle, son corps choisi, revendiqué. Corps en question et corps en réponse, qu’elle utilise pour clamer son histoire, qu’elle propose en manifeste, en porte-drapeau, en porte-voix pour celleux qui comme elle traversent, à leurs risques et périls, des frontières symboliques, sociales ou nationales, pour s’atteindre ielles-même.

Les brimades, humiliations, agressions physiques et morales, les douleurs du corps chirurgié, les difficultés financières, les douleurs de l’âme, la solitude, la haine et le harcèlement subis, le désir inassouvi, ce qui est sombre et dur, ça existe et c’est dit, car Smiley est un être réel, et dans la réalité, pas de marraine-la-fée, pas de baguette magique. Pour que la « chenille qui voulait tout », affamée de vie, devienne papillon, il a fallu rompre des amarres, prendre le large, prendre d’assaut des châteaux administratifs, rencontrer sa famille de cœur, celleux avec qui elle partage bienveillance et affection – rencontrer la doctoresse Ewa, presque elle, la marraine-la-fée, la chirurgienne plastique qui a aidé à la mue par la mammoplastie, terrasser des dragons crachant flammes de détestation et menaces. Au bout des difficultés du voyage : la liberté. Living Smile Vidya l’a conquise, et en fait don en retour. Dans ce spectacle patchwork, on rit souvent – l’ironie sauvage de Smiley, la drôlerie d’une fausse pub -, une rage sourd parfois, et l’émotion effleure, affleure, la grâce de quelques moments suspendus, revêtir un sari, jouer aux osselets, fredonner un air familier.

Gurshad Shaheman écrit « l’écriture de soi est une métonymie : il s’agit d’invoquer l’humanité entière à travers la complexité d’une seule personne » : voilà ce que fait Living Smile Vidya, avec fantaisie, légèreté, un œil pétillant, une générosité infinie. Un spectacle qui désille et donne de la joie.

Ce spectacle a reçu le Prix suisse des arts de la scène 2024.

Marie-Hélène Guérin

INTRODUCING LIVING SMILE VIDYA

À voir à La Manufacture du 7 au 13 juillet

Conception, mise en scène et jeu Living Smile Vidya

Accompagnement et dramaturgie Marcel Schwald

Mentorat artistique Beatrice Fleischlin | Création son, design vidéo et animation Moritz Flachsmann | Direction technique et lumières Thomas Kohler | Costumes Diana Ammann | Son Silvan Koch | Voix (vidéo) Suzì Feliz Das Neves | Surtitrages Anton Kuzema

Photos © Charlotte Krieger, Ronja Burkad

Production Das Theaterkolleg

Coproduction Tojo Theater Reitschule-Bern, Treibstoff Theatertage-Basel and Südpol-Luzern

A la fin de Yongoyely, devant l’ovation debout qui salue le spectacle, Yann Ecauvre, metteur en cirque et scénographe du spectacle, prend la parole pour parler du Cirque social guinéen Circus Baobab. Et c’est admirable et passionnant, cette structure qui permet à des jeunes gens hors des circuits scolaires, parfois même hors des circuits sociaux et familiaux, d’entrer dans cette belle aventure du cirque, d’y trouver un cadre et d’y développer des compétences.

Mais ce n’est pas la démarche sociale qui a fait se lever la salle : c’est un spectacle abouti, riche de sens, de valeurs et de prouesses. Ce sont des artistes accomplis, beaux et enthousiasmants. Ce sont les émotions partagées, le plaisir, la surprise, l’admiration, les yeux qui brillent.

Après le très remarqué, Yé ! (l’eau), qui puisait son inspiration dans la richesse de l’eau, Yongoyely se nourrit à la source du cœur des hommes, et surtout des femmes, ici mises à l’honneur.

C’est une rumeur urbaine qui enfle avant que le spectacle ne démarre, un brouhaha de ville, des klaxons, des stridences citadines et mécaniques, des cris et des interpellations. Une atmosphère sonore des rues de Conakry, d’où est originaire la troupe. Neuf jeunes gens s’avancent – jupettes, brassières, joggings, fluo et wax, matières et couleurs actuelles, des silhouettes très contemporaines – six femmes, trois hommes qui vont se percher hiératiquement sur neuf parpaings verticaux, comme une statuaire d’aujourd’hui.

Avant de se déchaîner, s’empiler à deux, trois, cinq, six sur un parpaing, chuter, se relever, s’envoler, danser, chanter.

En voix off des témoignages de vie intimes, des interrogations de femmes sur le quotidien, le labeur, les rites d’initiation et l’excision (le titre signifie « l’exciseuse », en langue sosso), s’entrelacent aux numéros d’acrobatie les plus spectaculaires. Chants séculaires et danses urbaines racontent un univers à la trame dense et foisonnante, tissage serré d’une modernité tonique et fiévreuse, et d’une tradition très vivante – avec ses richesses qui nourrissent et ses archaïsmes dont on cherche à s’affranchir.

Le cirque se déploie devant nous sur un plateau nu, les parpaings se feront assises, muret, les agrès – barres asymétriques, poutres – sont tenus à la main par les artistes : puissance du collectif, virtuosité des individus. On est ainsi saisis devant ces deux colonnes, deux fois trois êtres humains sur les épaules les uns des autres, qui soutiennent un portique sur lequel évoluera une cordiste vive comme une flamme, saisis d’une sensation conjuguée de solidité et de fragilité, de précarité et d’équilibre.

Les femmes, colonne vertébrale inébranlable et membres souples, portent des parpaings sur leur tête, portent la famille, le travail, les hommes, la religion, le poids du passé, l’envie du futur.

Ce sont elles les puissantes de Yongoyely, les forces vives. Les hommes assument avec le sourire de détourner le mythe de leur prétendue supériorité. Toutes et tous sont extraordinairement agiles, font montre d’une incroyable technique : acrobaties, voltige, portés, mas chinois, barre russe, banquine, fouet enflammé… les numéros se succèdent avec maîtrise et brio. Krump, hiphop et danses traditionnelles, rap et chants s’y intercalent ou s’y superposent. Des parpaings, elles et ils érigent des murs, que d’un coup de talon elles et ils dépassent et abattent. On a souvent le souffle coupé devant l’audace et la beauté de ces artistes, de leurs hautes voltiges et de leur message d’espoir et de liberté.

Un spectacle féministe et flamboyant, qui prend aux tripes et au cœur.

Marie-Hélène Guérin

YONGOYELY

À La Scala – Provence du 5 au 26 jiullet à 14h10

Direction artistique Kerfalla Camara

Mise en Cirque et Scénographie Yann Ecauvre

Avec Kadiatou Camara, Mamadama Camara, Yarie Camara, Sira Conde, Mariama Ciré Soumah, M’Mah Soumah, Djibril Coumbassa, Amara Tambassa, Mohamed Touré

Intervenants cirque Julie Delaire & Mehdi Azéma | Création musicale Yann Ecauvre et Mehdi Azéma

Chorégraphie collective Yann Ecauvre, Mehdi Azéma, Julie Delaire, Mouna Nemri & les artistes

Création de costumes Solenne Capmas | Lumières et son Jean-Marie Prouvèze | Producteur délégué Richard Djoudi

Découvrez l’univers de Circus Baobab :

Il était une fois, dans un royaume pas si far away que ça, disons, l’Occident des années 20 (du XXIe siècle, of course). Il était une fois, donc, une race de TechnoSeigneurs au front ceint de couronnes de dollars. Leurs terres infinies, colonisées « jusque dans le ciel, jusque dans les cœurs, sans armes ni violences », sont irriguées de rivières d’algorithmes et l’on s’y repaît de cookies odorants.

Arthur Viadieu, dont c’est la première pièce – texte et mise en scène, s’en donne à cœur joie pour trousser une comédie assez folle, au rythme aussi effréné que le cours des actions Amazon période covido-confinement.

Pour nous conter l’épopée besossienne et nos propres soumissions plus ou moins volontaires, l’auteur-metteur en scène et ses acolytes interprètes du Collectif P4 s’amusent. Dans un décor façon cabaret bric-à-brac, rimes et alexandrins de spectacle de fin de cycle, sitcom dysfonctionnelle, clownerie overtestostéronnée, unboxing (dire que cela existe…) de vide, souvenirs d’enfance façon Guignol sous LSD, vaudeville avec mari falot, femme outragée tout éventail dehors et borne Alexa dans le rôle de la maîtresse cachée, talkshow laudateur, entretien docu réaliste, rap malin, conférence de développement personnel (« La clef du succès », menée par un inénarrable Pascal Richard), tout y passe pour dévoiler les multiples facettes de l’hydre amazonienne et ses tentaculaires imbrications dans nos vies.

Une visite à la droguerie L’Amazone ramène les comportements de vente numérique dans le réel, que ce soit un vendeur en pompidolienne blouse grise qui sollicite la cliente et non une interface web en souligne par l’absurde le caractère violent et invasif, et on ne sait plus si on s’en étrangle d’effroi ou d’hilarité… D’autant plus que cette comédie, toute parodique qu’elle soit, s’appuie sur des faits parfaitement documentés, et que tout y est vrai.

Certaines séquences révèlent plus que d’autres le talent des très agiles comédiens, et au détour d’une saynète l’on est surpris par la fantaisie de l’un.e ou la sensibilité de l’autre.

La forme composite et éclatée restreint peut-être la possibilité d’une intensité, mais ça ne gâche pas le plaisir qu’on prend à ce feu d’artifice satirique et corrosif, efficace et plein de drôlerie.

Marie-Hélène Guérin

J’AURAIS VOULU ÊTRE JEFF BEZOS

Un spectacle du Collectif P4

A La Factory, Espace Roseau Teinturiers, Avignon, du 5 au 26 juillet 2025 à 21h45

Texte et mise en scène Arthur Viadieu

Avec Roma Blanchard, Chloé Chycki, Bob Levasseur, Mathias Minne et Claire Olier

Création lumière Maxime Charrier – Création musicale Antoine Mermet – Scénographie Lucie Meyer – Costumes Clémence Amand et Anaëlle Leplus

Photographies Avril Dunoyer

Administration et production Carole Benhamou Production Collectif P4 Remerciements La ville de Riom Saison Culturelle Accès-Soirs – Scène Régionale Auvergne-Rhône-Alpes, Théâtre de l’Echangeur – Bagnolet, Nouveau Gare au théâtre Vitry-sur-Seine, SPEDIDAM, ADAMI Mention Spéciale du jury du concours jeunes metteurs en scène du Théâtre 13 en juin 2021

temps de lecture 3 mn

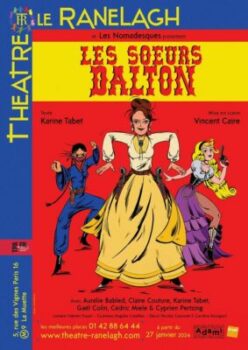

Les éponymes sœurs Dalton sont bien décidées à ne pas être que « les sœurs de leurs frères ».

Nettement plus barjottes que leurs renommés frangins, Eva, Lilia et Leona – dite Tornada – sont aussi nettement plus honnêtes, sans doute sérieusement plus courageuses, et, est-ce possible, sacrément plus fûtées.

Citoyennes de cette « bonne vieille ville calme de Toucalm City », elles se retrouvent chargées de convoyer la fortune que lègue à la ville le défunt James Poker Winner jusqu’à la banque, sise dans cette « satanée vieille ville dangereuse de Dangerous City ». La coquette somme devra servir à de grands et nobles projets : construire des écoles, des crèches, des orphelinats, des infrastructures routières, des bacs à fleurs (ad libitum, les bonnes causes ne manquent pas)… Autant vous dire que le trajet ne sera pas de tout repos (sinon n’importe quel autre Toucalmien aurait pu s’en charger). Tout ce que la région compte de malfrats et de benêts se met en travers de leur périple, et leur allié Luc Lechanceux, shérif aussi brave que borné, est presque aussi préjudiciable que leurs ennemis.

Rien ne manque : banjo, portes de saloon qui claquent, shérif à chapeau de shérif, bastons, fusillades et courses poursuite, farouches Indiens, chevauchées à travers les plaines, évasion de prison et french cancan en froufrous…

Les six interprètes ont une énergie folle, et la comédie est menée tambour battant.

Les dialogues fusent, croustillants à souhait, parsemés de référence qu’apprécieront les adultes – sans pour autant égarer les enfants. Les jolis décors « vintage » sont astucieux, manipulés à vue au fur et à mesure de l’histoire, pour transformer les lieux en un tour de main. Les costumes savamment patinés sont tout aussi réussis.

Les plus petits se régalent tout particulièrement des jeux de bruitages, équivalents hilarants des ZimBoumPifPaf Tacaclop Tacaclop Pan Pan Aaargh des bulles de BD. Un joueur de banjo-ménestrel pas loin d’être aussi horripilant qu’Assurancetourix distille des apartés loufoques et hilarants. Second et premier degrés rivalisent pour réjouir l’assemblée.

Les Nomadesques, compagnie qui a déjà mitonné quelques spectacles qui sont devenus des incontournables du Jeune public (tel « Le loup est revenu » à l’affiche depuis 10 ans sans faiblir !), ont composé là un spectacle familial malin, enlevé, joyeux, bien produit, et qui, ce qui ne gâte rien, se laisse savourer aussi bien par les adultes que les enfants avec un plaisir contagieux. Un futur classique ?

LES SŒURS DALTON

Au Buffon, du 5 au 26 juillet à 16h30

Texte Karine Tabet

Mise en scène Vincent Caire

Lumières Valentin Tosani

Costumes Magalie Castellan

Avec Aurélie Babled, Claire Couture, Karine Tabet, Gael Colin, Cédric Mièle, Cyprien Pertzing

Conseillé à partir de 7-8 ans

Un espace sonore végétal, animal, arboricole, du bois qui craque, le piétinement d’une course, des petits cris d’appel, puis une percussion, venue de loin dans le temps et dans l’espace… Dans la pénombre de la salle, c’est d’abord par l’oreille que Huellas nous attrape pour nous projeter ailleurs, dans le grand non-silence de la nature.

Huellas, ce sont les empreintes. Au sens propre, au sens figuré. Les marques laissées dans la terre par les pas, les pistes qu’on peut y lire, les échos qui résonnent du passé…

Les créateurs de Huellas sont allés observer les empreintes laissées par Néandertal avec les archéologues du site paléolithique du Rozel, en Normandie. Des milliers d’empreintes, de pieds et de mains d’adultes et d’enfants qui ont parcouru ce sol il y a 80.000 ans, autant traces de leur vie, de témoignages de leur présence d’êtres vivants, bougeant, cohabitant, échangeant, faisant société.

Huellas nous invite à les rejoindre un instant, pour construire par le geste un pont entre origines, présent et futurs.

Les acrobates Fernando González Bahamóndez, et Matias Pilet incarnent Néandertal et Sapiens – dont on sait aujourd’hui qu’ils ont coexisté pendant des millénaires ; Fernando, plus charpenté, longue chevelure en chignon, posture un peu ramassée, solaire Néandertal, et Matias, plus vif et crâne moins garni, Sapiens vif-argent; l’un qui est costaud, l’autre qui a le dos droit.

Si un intense passage, très beau, dans une dense obscurité trouée d’une diagonale de lumière acérée comme une lame, les voit s’affronter, la plupart du temps les deux larrons paléolithiques sont complices, se transmettent, jouent, compèrent dans l’altérité et la complémentarité plutôt qu’ils ne s’opposent. Ils vont à la découverte l’un de l’autre, se taquinent, se chamaillent, se cherchent des poux (ou plutôt des moustiques)… Leur art de l’acrobatie ultra physique vire chaplinesque, on se marre comme des gamins (surtout quand on est un gamin) tandis que leurs corps élastiques et toniques subissent les plus invraisemblables vols planés, virevoltes et distorsions. Entre deux éclats de rire on a le souffle coupé de l’audace de leurs envols.

La virtuosité circassienne des deux acrobates se fond dans une chorégraphie proche de la danse contemporaine qui fait presque oublier la technicité de leur pratique. On les voit expérimenter d’étranges et athlétiques modes de déplacements autres que la bipédie – reptation, spirale, roue Cyr humaine…, défier les lois de la physiologie et de l’équilibre, inventer la musique, la danse, le moulage, le dessin par leurs gestes, leurs acrobaties, les traces de terre glaise sur leur peau…

Trois tonnes d’argile recouvrent la scène, en un losange un peu irrégulier qui suffit à faire décor sous les lumières très soignées de Sofia Bassim – découpes dorées dans des noirs profonds -, surface martelée, bosselée, sculptée d’empreintes, comme une aire de fouilles archéologiques.

Cette terre grise aux nuances changeantes est un magnifique support d’imaginaire et de narration, mais aussi un fantastique agrès horizontal, dont la matière souple se laisse malaxer, permet des chutes spectaculaires et donne de l’élan à des rebonds qui en deviennent irréels.

Ils sont accompagnés par la musique envoûtante de Karen Wenvl et Daniel Barba Moreno, merveilleusement venue du fond des temps, d’aussi loin que vient la tradition Mapuche dont est issue Karen Wenvl. Le chant et le tambour kultrun de Karen, la guitare percussive ou mélodique de Daniel habillent les deux artistes d’une mélopée hypnotique qui fait elle aussi décor.

Sous le regard subtil du metteur en scène Olivier Meyrou, portés par la poésie de ces lumières, de cet univers musical et sonore, Matias Pilet et Fernando González Bahamóndez offrent beauté, joie et énergie avec l’humour et la profondeur des grands clowns. Ils ont créé avec Huellas une magie un peu chamane qui nous fait changer d’espace-temps, où les gestes font naître l’humanité, où l’acrobatie se fait danse et le spectacle se fait transe.

Marie-Hélène Guérin

© Bonnie Colin

© Bonnie Colin

HUELLAS

Un spectacle de la compagnie Hold Up & Co

Au théâtre du Train Bleu, du 6 au 24 juillet les jours pairs à 19h35, à voir en famille, à partir de 6-8 ans.

Mise en scène Olivier Meyrou

Avec Matias Pilet et Fernando González Bahamóndez

Musique Karen Wenvl et Daniel Barba Moreno

Scénographie Bonnie Colin

Création lumière Sofia Bassim

Régie plateau Salvatore Stara

Les très belles photos du spectacle sont signées Franck Jalouneix

Coproduction : La Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie / La Brèche – Pôle national Cirque – Cherbourg-en-Cotentin, le Festival Cielos del Infinito (Patagonie chilienne), Agora – Pôle national Cirque Boulazac-Nouvelle-Aquitaine, Le Plongeoir – Cité du Cirque – Pôle national Cirque Mans Sarthe Pays de la Loire, Théâtre Philippe Noiret – Doué-la-Fontaine

Soutiens Direction générale de la création artistique – ministère de la Culture, DRAC Pays de la Loire – « Aide au projet en musique, danse, théâtre, cirque, arts de la rue » (ADSV), Département du Maine-et-Loire « Création d’Anjou » Partenaires : Le Champ de Foire (Saint-André-Cubzac) et Maison Bouvet Ladubay (Saumur)

Remerciements Site paléolithique du Rozel (Cotentin), Les 7 doigts de la main, Pôle d’interprétation de la Préhistoire (Les Eyzies)

Création le 13 janvier 2023 dans le cadre du Festival Cielos del Infinito, au Chili

Il était une fois, deux fois, dix fois, mille fois, la colère des femmes…

Laurent Vacher fait du théâtre pour comprendre le monde, pour déceler les mécaniques sociales. On avait aimé son travail déjà avec Le Garçon incassable et Soudain, Chutes et Envols, le regard aigu et tendre qu’il pose sur les êtres, sans les juger. Il rêvait d’un spectacle sur, autour, rempli de Louise Michel. Zoom sur son enfance de fille bâtarde, on ne sait qui du père ou du fils châtelain l’a engendrée, sur son éducation, ses combats, sur ses colères. Dézoom, la figure historique passe à l’arrière-plan, élargissement du champ, questionner la source de sa colère, à elle la communarde, la lettrée rebelle, c’est ouvrir la voie/la voix à la colère des femmes d’aujourd’hui.

Ce pourrait être des colères humaines, mais ce sont précisément des colères de femmes, longtemps ravalées, héritées de celles des mères avant elles, universelles et particulières, qui grondent parfois avec indignation, parfois avec amertume, souvent avec le sourire, qui racontent des identités, des individualités, et une époque.

Les colères des femmes sont intersectionnelles, intimes, familiales, elles sont traversées par l’écologie, la politique, l’économie, ce sont celles d’une société et celles d’un corps de chair, celles d’épouses, de mères, de travailleuses, de résiliantes, d’écorchées vives, de désobéissantes civiles, de rieuses, de vivantes.

Laurent Vacher, parfois avec ses interprètes, est allé à la rencontre de femmes de tous âges, toutes origines et tous milieux sociaux. Edmée, Zou, Madame Li, des lycéennes en survêt, Aïcha, Rebecca, des jeunes, des vieilles. À Chelles, à Pont-à-Mousson, ailleurs, dans des trains, des bus, des abribus, des snacks, des jardins publics ou des jardins privés… Partout où une oreille bienveillante peut se tendre, partout où une femme peut prendre un moment pour dénuder un peu, beaucoup, son cœur et ses colères.

C’est presque du documentaire, pas loin de la sociologie ; Laurent Vacher en fait du théâtre : une mise en scène toute simple, des lumières, quelques instruments de musique, des micros sur pied, quelques accessoires, un peu de rouge, un peu de noir, couleurs de drapeaux réfractaires. Et surtout deux comédiennes fantastiques à l’engagement contagieux, on sent à chaque instant leur respect pour celles dont elles transmettent la parole mais aussi la justesse et la finesse de leur incarnation : Odja Llorca grande bringue brune, Marie-Aude Weiss amazone à la crinière blanche, toutes deux sororales complices de longue date de Laurent Vacher. Il n’y pas besoin de plus pour faire résonner et vibrer ces paroles recueillies.

De ces entretiens, on goûte la matière presque brute restituée avec une furieuse et joyeuse générosité par Odja Llorca et Marie-Aude Weiss, les mots qu’on imagine à peine retouchés, avec les aspérités de leur oralité, avec la petite voix de chacune en filigrane derrière la voix des interprètes. Laurent Vacher en fait théâtre, et il en fait chanson aussi, dégageant de la gangue du réalisme la poésie et la rage, la fraîcheur et l’humour de ces paroles de femmes, sur les musiques de Philippe Thibault, qui électrise les mots de sa guitare incisive et la scène de sa présence solide, espiègle et chaleureuse.

Une Colère salutaire, qui porte une parole trop souvent tue, sincère, tonique et vivifiante, et milite pour une révolte par le plaisir et le rire !

Il y a eu tant de rencontres, tant à dire, que Laurent Vacher a dû s’interroger sur sa pertinence à choisir, à occulter, pour aboutir à une double proposition, deux spectacles, choisis par une main innocente au début de chaque représentation : une bonne raison de voir le spectacle, et le revoir.

Marie-Hélène Guérin

LA COLÈRE,

un spectacle de la Compagnie du Bredin

vu en juin au Studio BeauLabo de Montreuil

à retrouver à Avignon du 5 au 26 juillet 2025 à 13h (relâches les jeudis), à Présence Pasteur

Texte et mise en scène Laurent Vacher

Composition musicale Philippe Thibault

Avec Odja Llorca, Marie-Aude Weiss et Philippe Thibault

Dramaturgie Pauline Thimonier | Lumière Victor Egéa

Photographies © Christophe Raynaud de Lage

Une coproduction Château-Rouge – Annemasse, Nest – CDN de Thionville-Grand Est

Accueil en résidence Maison d’Elsa – Jarny, Nest – CDN de Thionville-Grand Est, Centre Pablo Picasso-Homécourt en partenariat avec l’OLC

La Cie du Bredin est conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Grand Est et par la Région Grand Est

Remerciements aux théâtres de Chelles, d’Aurillac, la maison d’Elsa, le Nest, la Mission Locale de Briey, le lycée Louis Bertrand de Briey, le Lycée Fabert de Metz, l’OLC.

Merci à Bernadette Papin qui a contribué à faciliter des rencontres et Catherine Vales du Val de

Briey.

Avec un gros parallélépipède plein de trappes et de caches, trois fantastiques comédiennes, une justesse d’observation ravageuse et une vivacité d’écriture de chaque instant, David Lescot, dont on avait beaucoup aimé la Revue rouge en 2017, concocte un régal de spectacle « jeunesse ».

Je suis trop vert fait suite à J’ai trop peur et J’ai trop d’amis, que le Théâtre de la Ville a la bonne idée de reprendre pour ceux qui veulent faire plus ample connaissance avec le jeune héros, « moi », 10 ans et des poussières. Dans J’ai trop peur, il affrontait le grand passage de l’école élémentaire au collège (et « la première année au collège, c’est tout simplement horrible ! Tout le monde le sait ! »), puis découvrait dans J’ai trop d’amis la complexité des relations sociales.

On est en novembre, « moi », le jeune héros de la trilogie, se sent bien dans sa classe. Grande nouvelle pour lui et ses camarades : la 6e D va partir en classe verte, après les vacances de Noël, au cœur de la Bretagne. Des semaines à ne penser plus qu’à ça !

Des cailloux se mettent dans le soulier du projet, qui démarre un peu boiteux : sur les vingt-neuf familles de la 6e D, trois ne souscrivent pas, et, déception-frustration-j’suis trop vert ! il ne faut pas plus de deux désaffections sinon, annulation ! Merci l’amitié et la solidarité, obstacles pécuniaires ou hypocondriaques sont balayés et les mômes se retrouvent enfin dans le car scolaire pour LA CLASSE VERTE !

Le jeu des chaises musicales pour les places dans le car, la sensation du réveil un peu vaseux après une nuit de route, la symphonie des bruits de la ferme – tracteur, broyeur à grain, chiens, coups de marteau, vaches, poules… – bruités en direct, pour le plus grand plaisir de l’auditoire -, les cours en pyjama, les matériaux réels manipulés par les comédiennes – feuilles mortes, terre, grains de maïs… : on s’y voit, on y est !

Dans le texte comme dans la mise en scène, le spectacle fourmille de ces mille détails « bien vus » qui titillent l’imagination des petits ou les souvenirs des grands.

La classe est accueillie par les deux ados de la ferme, Cameron et Valérie. L’occasion pour les élèves et les petits spectateurs citadins de découvrir à quoi ressemble une journée de travail à la ferme, aérer la terre, préparer l’engrais, nourrir les animaux, finir la journée bien crotté et bien crevé !, manger les légumes qu’on récolte, – voir d’un peu plus près le lien entre la nature et les humain.e.s qui l’utilisent et en dépendent.

Avec Valérie, 13 ans, qui prône d’un air bourru une agroécologie douce et respectueuse, « moi » met les mains dans la terre, et la tête dans un autre monde, fait d’autres rythmes, d’autres façons de vivre, d’autres légendes.

« Les parents t’ont appris plein de trucs, mais ça, ça va être toi qui va leur apprendre »

dit « moi », à sa petite sœur, militante écolo de 3 ans

David Lescot a eu l’idée très futée de faire porter le message de l’éco-responsabilité contemporaine à la petite sœur du narrateur. Mini-activiste radicale de 3 ans, restée à la maison avec papa-maman, elle jette ses jouets en plastique, éteint les lumières et, toute zozotante et zézayante, elle somme la famille de remplacer le chauffage par des paires de chaussettes et des pulls pour sauver les pitits pinguins et les zou’s blancs. Manière de faire un peu de pédagogie avec beaucoup d’humour !

La petite sœur ce jour-là était interprétée par Lyn Thibault, qui jouait aussi d’autres personnages. Sur scène avec elle Camille Bernon portait aussi plusieurs rôles, tandis que Sarah Brannens restait « moi ». Mais ça aurait pu être l’une ou l’autre ou leurs acolytes Elise Marie, Lia Khizioua-Ibanez et Marion Verstraeten : comme dans les volets précédents, elles échangent leurs rôles au gré des représentations. Il y a fort à parier que toutes les combinaisons soient également réjouissantes ! Elles ont toutes beaucoup de précision dans le dessin des différents protagonistes qu’elles interprètent, et une belle énergie, fraîche, enjouée et communicative.

« Nous on sent qu’on a changé, mais les autres ont pas bougé,

alors y a un décalage »

« moi »

À voir avec des enfants dès 7-8 ans : la mise en scène astucieuse, le décor à malice, les dialogues vifs et imagés, le jeu punchy des interprètes les embarqueront allègrement dans ce voyage initiatique. Un spectacle tonifiant, plein de vie et de gourmandise, qui aborde joyeusement et sans naïveté aussi bien l’esprit de groupe que les moments qui font grandir ou les questions liées à l’environnement, pour des gamins des villes et des champs d’aujourd’hui.

Marie-Hélène Guérin

JE SUIS TROP VERT

À La Manufacture (Avignon) du 5 au 22 juillet à 9h50

Texte et mise en scène David Lescot

Scénographie François Gauthier-Lafaye | Lumières Juliette Besançon | Costumes Mariane Delayre

Assistante à la mise en scène Mona Taïbi

Avec en alternance Lyn Thibault, Élise Marie, Sarah Brannens, Lia Khizioua-Ibanez, Marion Verstraeten, Camille Bernon

Photos © Christophe Raynaud de Lage

À VOIR EN TOURNÉE

du 2 au 17 novembre au Théâtre de la Ville – Paris / les 9-10 et 16 novembre : L’Intégrale

19 et 20 novembre au Théâtre+Cinéma – Scène nationale de Narbonne

21 novembre à Narbonne / programmation du Crédit Agricole

22 novembre à Lattes / programmation du Crédit Agricole

26 novembre à Nîmes / programmation du Crédit Agricole

28 novembre à Mende / programmation du Crédit Agricole

du 9 au 18 décembre au TNG – Centre Dramatique de Lyon

du 13 au 15 janvier au Théâtre de l’Olivier – Istres / Scènes et cinés

du 30 janvier au 1er février au Théâtre des Sablons – Neuilly

les 27 et 28 février à la MCL – Gauchy

les 12 et 13 mars au Théâtre André Malraux – Reuil-Malmaison

du 13 au 16 avril à Les Petits devant, les grands derrière – Poitiers

les 28 et 29 avril au Théâtre du Champ du Roy – Guingamp

Production Compagnie du Kaïros. Coproduction Théâtre de la Ville-Paris.

La Compagnie du Kaïros est soutenue par le ministèrede la Culture – DRAC Île-de-France.

Le texte de la pièce est édité aux Solitaires Intempestifs, collection jeunesse,

avec les illustrations d’Anne Simon. Parution : octobre 2024

© Anne Simon

© Anne Simon

En mars 2023, on découvrait WASTED (Dévasté.e.s) de Kae Tempest, mis en scène par Martin Jobert, dans la petite salle du Nouveau Théâtre de l’Atalante (NTA). Depuis, le spectacle a poursuivi son beau chemin, et il fait cet été partie de la bouillonnante programmation du 11.Avignon.

« Il n’y a pas si longtemps, on avait 13 ans, on avait peur de rien. On était jeune, tout était romantique et vrai. Puis quelque chose a changé »

Wasted parle de ce moment particulier de la jeunesse où tout n’est plus possible ; mais où tout est encore à advenir. Une ligne de crête, un point de tension. Ce moment où on se rend compte qu’on est passé à côté de son « ancien futur glorieux ». C’est sûr, on ne sera pas footballeur professionnel, on ne sera pas rock star, c’est sûr, on ne sera pas agent secret. Mais on a à peine plus de 25 ans, on en a encore, de la vie devant soi.

Charlotte, Ted, Dany se retrouvent ce soir-là pour célébrer la mort de leur copain Tony. Ils les a quitté ils étaient ados. Ils le fêteront comme on peut fêter à pas trente ans, dans l’ivresse, les stupéfiants, la musique, la danse, dans les confidences éméchées, les souvenirs flous, les perspectives d’un âge adulte qu’on craint gris, dans les joies et les tristesses folles de l’alcool et de l’amitié.

Ils sont tragiques et poignants, beaux, dérisoires et drôles.

Simon Cohen, Tristan Pellegrino, Kim Verschueren, très joliment accompagnés par les compositions musicales électro et le chant de tête hypnotique de Raphaël Mars, ont l’âge et la fièvre des personnages.

Le jeu est parfois encore un peu frais, ça se comprend, les quatre jeunes gens sortent à peine de l’école, déjà au fil de la représentation ils gagnent en assurance et en liberté, mais ils sont déjà justes et vibrants, ils ont une belle énergie, ils donnent vie à leurs personnages. J’y retrouve ma jeunesse, ma bande de potes, nos craintes, nos rêves, nos indéfectibles liens, notre soif d’absolu, nos failles et nos consolations.

Avec une certaine économie de moyens et des idées gracieuses, soutenu par les décors et les lumières très graphiques de Louis Heiliger et Gauthier Le Goff, Martin Jobert trouve le bon rythme et crée des images discrètement spectaculaires, où des poussières d’étoiles enivrent ses personnages et irisent les spectateurs…

L’abrupte poésie de l’écriture de Kae Tempest, dont on aime la pulsation, la rugosité, dont on aime le désespoir bouillonnant et la fébrilité, dont on aime la ville et les êtres dont iel la peuple, est restituée telle quelle, accent français mais débit fluide et timbre plein, par des apartés en anglais (surtitrés); les dialogues et les relations entre les personnages ont de la vérité et de la chair. Ces jeunes gens, nerveux et doux, pleins de larmes, de fous rires, d’amitié et de désirs, touchent.

Marie-Hélène Guérin

WASTED

De Kae Tempest

Un spectacle de la compagnie Méchant Méchant

Vu au Nouveau Théâtre de l’Atalante en mars 2023,

à retrouver au 11.Avignon du 5 au 24 juillet 2025 à 15h05

Traduction Gabriel Dufay et Oona Spengler – La pièce Fracassés (WASTED) de Kae Tempest est éditée et représentée par l’ARCHE – Editeur & Agence théâtrale

Mise en scène Martin Jobert, assisté de Fabien Chapeira

Avec Simon Cohen, Tristan Pellegrino, Kim Verschueren en alternance avec Chloé Zufferey

Musique Raphaël Mars

Photo Paul Desveaux