« Pupo di zucchero » : la flamboyante et poignante danse macabre d’Emma Dante

Un vieillard scrute une pâte à pain, grommelle tout seul – cette satanée pâte ne lève pas, dodeline du chef et en lâche son chapelet. Trois jeunes Parques perchées au-dessus de son épaule guettent son dernier souffle, le sourire serein de qui a bien accompli sa tâche quand la tête vénérable s’effondre (raté pour cette fois ! Le vieillard pique du nez pour un roupillon et les trois demoiselles en sont toutes dépitées).

Telles les déesses latines présidant aux destinées humaines, les trois brunes entourant notre brave papi sont sœurs, ses sœurs, Rosa, Primula et Viola, l’une priait l’autre dansait la troisième chantait. Elles faisaient tout ensemble. Le typhus les a emportées d’un même mouvement.

La pâte à pain, c’est pour préparer le « Pupo di zuccaro », la poupée de sucre en napolitain. On est le 2 novembre, c’est la fête des morts. Dans le sud de l’Italie, la veille on dresse une table, on y dispose quelques victuailles appétissantes autour d’un Pupo di zucchero, statuette de sucre colorée. À la nuit tombée, les défunts viendront s’en régaler et en contrepartie déposeront quelques cadeaux pour les enfants.

Emma Dante, palermitaine, enfant de ces traditions païennes autant que des deuils qui ont jalonné sa construction, aime cette tradition. On y lit un double mouvement, des vivants vers les morts, des morts vers les vivants, chacun nourrissant l’autre, tressant les nœuds des souvenirs pour que ce qui fait une famille traverse les strates du temps.

« Le 2 novembre est le seul jour de l’année

où il y a un peu de vie dans cette maison »

En une joyeuse et violente ronde, vont débouler ceux qui composaient la famille du vieil homme.

La maison se meuble, chacun amène son fauteuil, son lit, sa table, et sa propre langue.

Le père, qui plus tard prendra la mer et le large, lit le journal, les sœurettes jouent, le brutal oncle Antonio alterne coups et douceurs sur son épouse Rita, qui se croit aimée, tantôt fuyant la main méchante tantôt se jetant dans les bras cajolants, le fiancé espagnol de la fille aînée plastronne et roucoule…, la mère – française, « la seule du quartier », juronne à tout va, et pourchasse le vorace cadet qui pique des biscuits dans le placard à provision – un marmot ivoirien « qu’un navire chargé de doux amour a déposé dans ses bras », consolant la mamma du départ de son bien-aimé époux.

Toute une vie domestique, familière : car tout morts qu’ils soient, c’est bien de la vie que ces fantômes trimballent avec eux. Les souvenirs des êtres aimés défunts sont toujours des souvenirs de vie, alors ces retrouvailles d’outre-tombe sont aussi animées que la vie l’était.

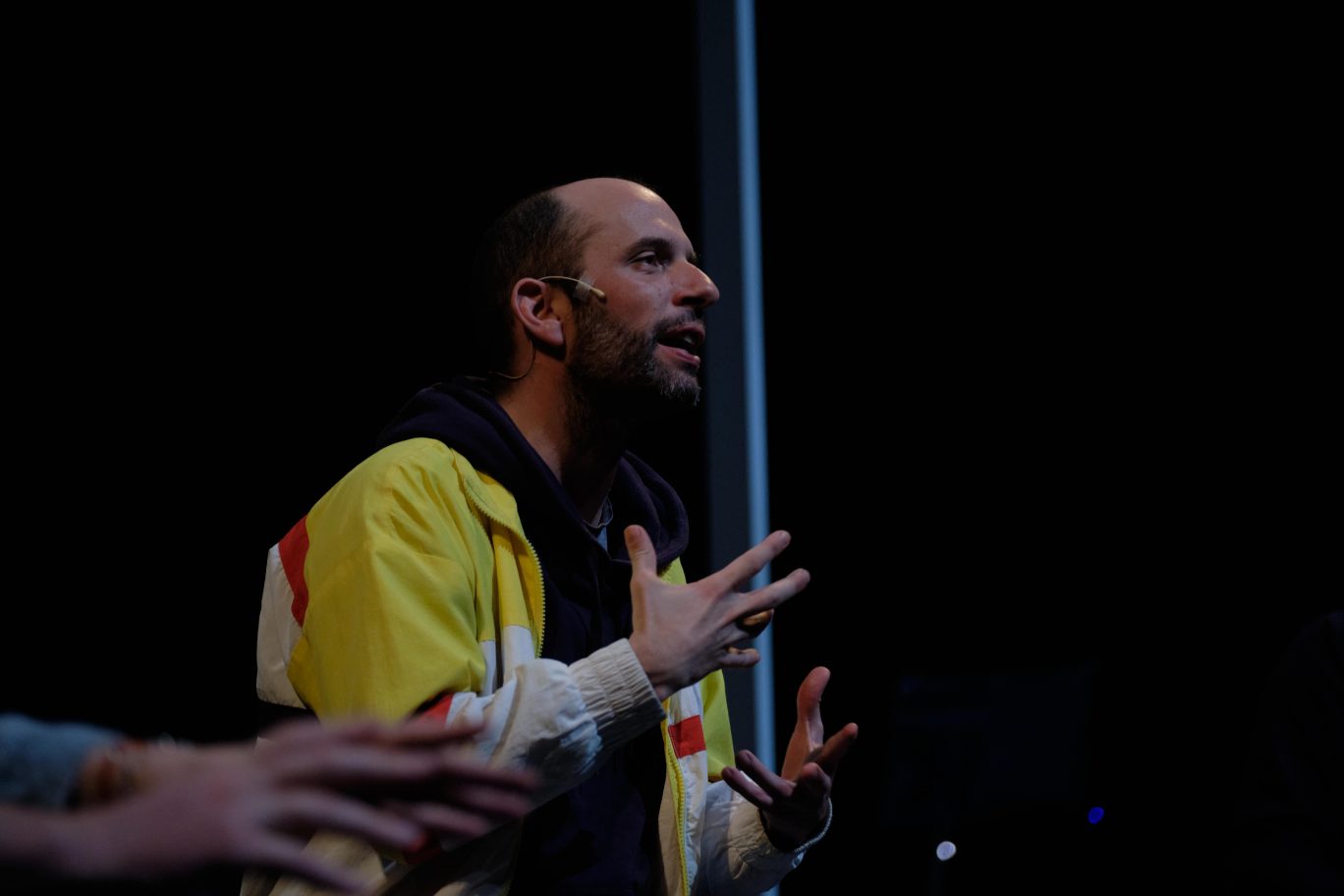

Emma Dante et ses interprètes, tous formidables d’intensité et de justesse, en font une fête parsemée de musiques, de bavardages, de cris et de rires.

Les belles voix aigrelettes, un peu nasales, des chants traditionnels (on reconnaît La Carpinese, tarentelle de la région des Pouilles) donnent ce frisson venu de loin, d’il y a longtemps, ainsi chantaient les grands-mères de nos grands-mères et quelque chose de nous s’en souvient et s’en émeut. Il y aura aussi du piano et des cordes en tempêtes sombre de tango, en mélodies nostalgiques ; il y aura des danses, modern jazz à paillettes, sarabande déchaînée ; il y aura de la joie et du chagrin, car tous ont vécu et tous sont morts.

Toute la famille est derrière le vieillard pendant qu’il met en forme son pupo, sa poupée de sucre. Le petit bonhomme de pain sucré bariolé comme un sapin de noël, dérisoire, kitsch et sacré, naît de leurs mains à tous, celles du vivant et celles des trépassés.

Quand il sera l’heure que chacun retourne de son côté, les défunts apporteront chacun leurs corps de mort, poupées magnifiques et décrépites, momies splendides et macabres, merveilleux travail du sculpteur Cesare Inzerilloqui. À l’image du spectacle, si poétique et vivace, d’une gaité désespérée mais tenace. C’est poignant et flamboyant.

Marie-Hélène Guérin

PUPO DI ZUCCHERO

Au Théâtre de la Colline jusqu’au 18 juin, en diptyque avec La Scortecata, du 17 au 28 juin

texte et mise en scène Emma Dante

librement inspiré du Conte des contes de Giambattista Basile

avec Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout, Sandro Maria Campagna, Martina Caracappa, Federica Greco, Giuseppe Lino, Carmine Maringola, Valter Sarzi Sartori, Maria Sgro, Stéphanie Taillandier et Nancy Trabona

collaboration artistique Daniela Gusmano | costumes Emma Dante | assistanat aux costumes Italia Carroccio

sculptures Cesare Inzerillo

lumières Cristian Zucaro

traduction du texte en français Juliane Régler | surtitrage Franco Vena

coordination et diffusion Aldo Miguel Grompone