5 secondes : un seul-en-scène pudique et flamboyant

« personne n’a remarqué que celle qui est sortie sous les regards

furieux et celle qui est remontée tout de suite après, c’était la même,

avec la seule différence que ses deux mains étaient vides et qu’au lieu

des cris, elle était pleine de silence. Du silence partout, à l’intérieur

d’elle, autour d’elle, un silence comme après une catastrophe »

5 secondes, c’est le temps qui sépare l’annonce de la fermeture des portes dans le RER, et leur fermeture.

5 secondes, c’est le temps qui suffit à changer des vies.

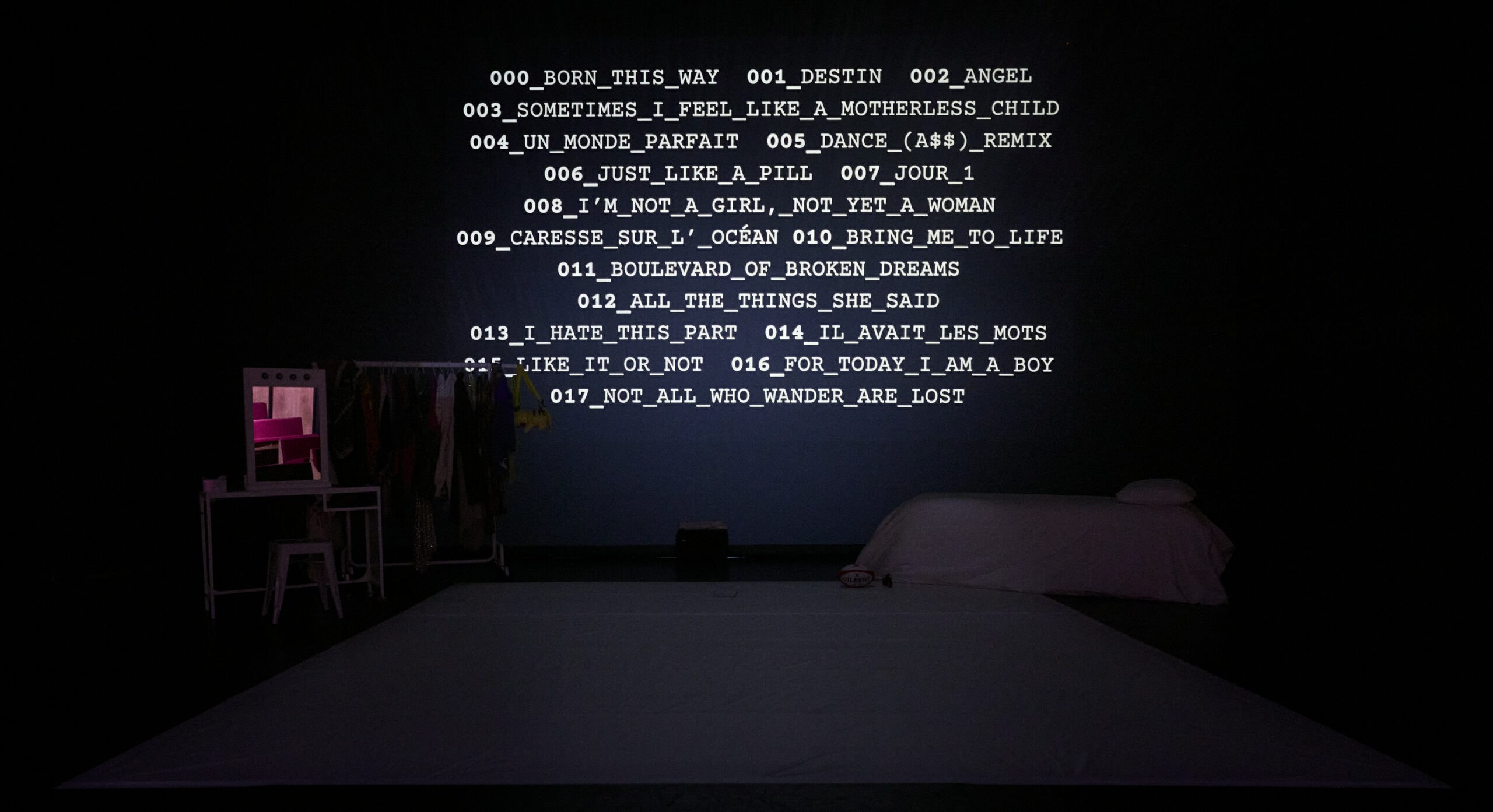

Au sol un cercle blanc, au centre un petit clavecin anguleux, comme une petite arène, un rond de lumière de théâtre. Dans cet espace à la fois contraint et sans limite, va se jouer un moment-clé, et son déploiement dans l’hier et le demain, et l’à-venir.

Catherine Benhamou s’est inspiré d’un fait divers – une fraction de réel, une bribe de vie. Dans le RER, un jour de fatigue, un jour comme tous les autres jours, une femme a déposé son nourrisson entre les mains du jeune homme qui était là, juste là, celui qui a tendu les bras pour l’aider, elle empêtrée avec sa poussette, avec son bébé qui pleure, l’aider à sortir de la rame. Et un jour de dépit, de désespoir, un jour d’épuisement, pendant les 5 secondes de la fermeture des portes, une femme qui avait déposé son enfant entre les mains d’un inconnu, une femme défaite a fait un pas en arrière, et est remontée dans le RER. Et les portes se sont refermées, et un autre temps s’est ouvert, celui pendant lequel le jeune homme allait avoir cet enfant dans les bras, et pendant lequel la mère allait avoir du vide dans ses bras.

On entre dans ce geste par son dénouement provisoire, son « heureux dénouement », délivrés d’un suspens qui aurait pu corrompre l’ampleur émotionnelle de la performance par une inutile dramatisation.

C’est le jeune homme qui va porter cette histoire, lui qui a reçu l’enfant dans ses bras. Lui qui traînait ses jours, traînait ses nuits, volets clos, vague solitude d’un jeune adulte qui vit chez sa mère, fait « du son » casque sur les oreilles, cerveau embrumé de haschich et de techno, ultra-moderne hikkikomori. Et ce jour-là, un besoin de forêt, un besoin de racines et d’oxygène, le jeune homme ouvre ses volets, sort, prend le RER, le même que la mère et le bébé.

Maxime Taffanel – seul en scène, voix basse, douce et posée, fringues streetwear, ongles vernis de sombre, pieds nus, corps solide, ancré, pour l’instant statique mais animé d’un souffle, parcouru de menus mouvements qui accompagnent sa parole comme un frémissement de muscles, comme une danse minuscule des mains, des épaules – s’adresse au bambin, et à nous.

Pour le bambin, et pour nous, il chemine de lui à l’enfant, de ses souvenirs à ses rêves, et lui tisse un lien de mots et d’histoires, lui raconte sa maman, le juge, la foule du métro, mais aussi ses proches à lui, sa mère haute en couleur, son père jumeau dans son absence de celui du petit, sa psy.

Dans un espace unique se métamorphosant du seul jeu des lumières, Maxime Taffanel tel un conteur ancestral, tel un parent le soir à l’heure des histoires, fait surgir tout un monde de gestes et de pensées, toute une galerie de personnages.

Quelques accessoires suffisent, un manteau bleu, une poupée grandeur nature, une poussette jouet, des escarpins argent, qu’il anime en chaman, en marionnettiste magicien, y insufflant une autre vie que la sienne d’un léger changement de ton, d’une gestuelle précise.

Quelques accessoires, et la puissance du magnifique texte de Catherine Benhamou, qui déboule comme une rivière, fluide, rapide, avec des accélérations et des accalmies, des silences et des escapades, au gré des ondulations et bifurcations du monologue intérieur dont le flot est bousculé par le récit du procès, l’invention de l’errance de la mère, par une échappée dansée en un krump souple et fiévreux, par la narration d’un conte pour endormir le bambin…

C’est une histoire d’impuissances,

Une histoire de femmes et d’hommes aussi, de ce qu’on attend des femmes et des hommes,

Une histoire de pères qui partent et de mères qui restent,

Une histoire d’individus dans la foule aveugle, une histoire d’anges qui cherchent refuge

Une histoire d’abandon et de ressaisissement (au sens propre comme figuré),

Une histoire de rencontre, une histoire d’échos entre deux enfances

La mise en scène d’Hélène Soulié est compacte, resserrée, sans esbroufe, idéal écrin pour la puissante incarnation de Maxime Taffanel, subtil et charnel et pour la force de la langue, poétique, rythmique et concrète de Catherine Benhamou; la création lumière (Juliette Besançon) précise, aiguë, structure l’espace et en modifie la densité; l’univers sonore (Jean-Christophe Sirven) mêle notes aigrelettes du clavecin et sons électro, d’une basse continue qui progressivement s’étoffe, hypnotique et prenante; l’intelligente création visuelle (Emmanuelle Debeusscher à la scénographie, Pétronille Salomé aux costumes) crée des moments d’une grande beauté, parfois teintés d’étrangeté, presque de fantasmagorie : le masque de maille manifestant un temps la mère du petit en fait un être dé-figuré, au visage reconstruit, la mère du jeune homme a des allures baroques de reine d’opéra et son père est un loup, la poussette trop petite contraint l’interprète à se pencher exagérément – petites distorsions presque lynchéennes qui abolissent le réalisme pour laisser plus de place encore à la vérité.

Il y a aussi beaucoup de légèreté dans le texte comme dans l’interprétation, on y rit et sourit souvent, éloignant toute tentation de pathos pour laisser la place à une rare émotion, intense, complexe et délicate.

De ce spectacle, qui interroge la force des faibles, qui questionne aussi la maternité, la masculinité, la structure familiale, qui use de masques pour mieux dévoiler les âmes, de ce spectacle pudique, flamboyant, doux et vibrant, où circule une grande empathie pour ces êtres bousculés, on gardera le coeur battant et un souvenir tenace.

Marie-Hélène Guérin

5 SECONDES

Un spectacle de la compagnie EXIT

Aux Plateaux sauvages du 19 au 31 janvier 2026

Mise en scène Hélène Soulié

Texte Catherine Benhamou

Avec Maxime Taffanel

Assistanat à la mise en scène Lenka Luptakova | Scénographie Emmanuelle Debeusscher et Hélène Soulié | Création lumière Juliette Besançon | Composition musicale Jean-Christophe Sirven | Costumes Pétronille Salomé | Construction décor et marionnette Emmanuelle Debeusscher | Regards extérieurs Morgane Peters (marionnette) & Chloé Bégou | Régie générale Marion Koechlin

Production EXIT | Coproduction et soutien Les Plateaux Sauvages, Théâtre Public de Montreuil – CDN,

Théâtre Charles-Dullin – Grand Quevilly, Théâtre Jérôme Savary – Villeneuve-lès-Maguelone

et Théâtre Jacques Cœur – Ville De Lattes | Coréalisation Les Plateaux Sauvages | Avec le soutien et l’accompagnement technique des Plateaux Sauvages | Avec le soutien de la DRAC Occitanie au titre des compagnies conventionnées, d’ARTCENA, de la Ville de Montpellier et du dispositif Impulsions de Montpellier Méditerranée Métropole et du département de l’Hérault | Direction de production En Votre Compagnie – Olivier Talpaert et Nathalie Untersinger

Le texte est publié aux Éditions des femmes – Antoinette Fouque. | Ce texte est lauréat de l’Aide nationale à la création de textes dramatiques – ARTCENA.