La Fin du début ou « de l’art de canarder l’angoisse de mort à coup d’éclats de rire »

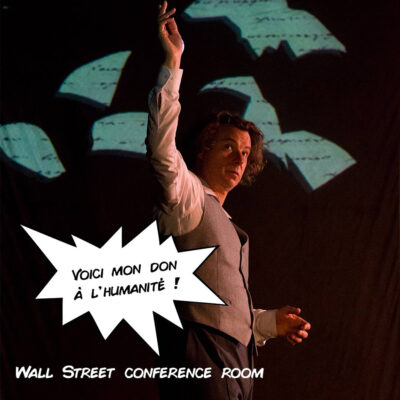

Un lit d’enfant, des autocollants de DuranDuran, un siège de bureau, un bureau, un aquarium, un globe terrestre, un ours géant (très géant), des viscères en tissu, un tableau blanc couvert de chiffres, un écran de cinéma artisanal… drôle d’inventaire ! Plongée dans un plateau de théâtre qui est dans la tête d’un enfant, ou dans la tête d’un enfant qui contient un plateau de théâtre ?

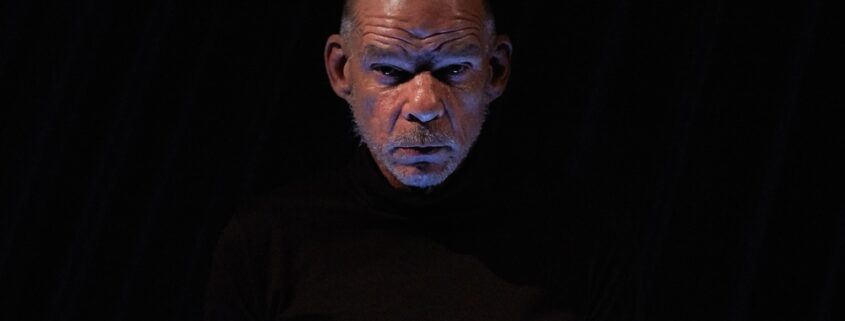

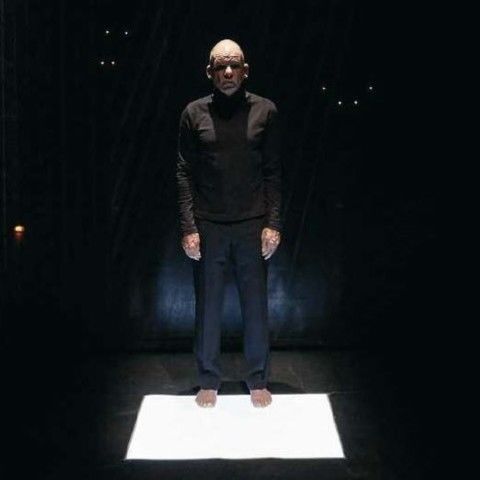

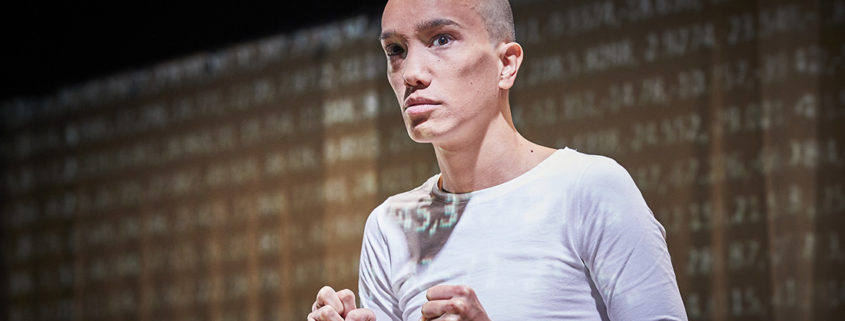

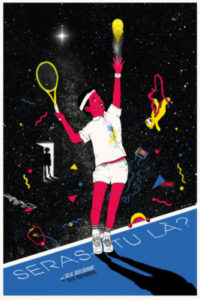

Dans ce capharnaüm de souvenirs, un échalas au visage étonnamment plâtré, à la tenue blanche salie de rouge et de noir, joue un match de tennis, courant de l’avant au fond de scène, ahanant avec ferveur.

La Fin du début, c’est l’histoire d’un petit garçon qui s’est trouvé arraché à l’enfance et plongé dans l’angoisse de mort par l’inattendue irruption d’une noria de pompiers et de journalistes dans la rue de ses vacances, un innocent jour d’août 1992. La Fin du début, c’est l’histoire d’un adulte qui a décidé de dépiauter son angoisse de mort et d’en faire un spectacle fou et drôle.

Le petit Solal, bientôt sept ans, passait d’insouciantes vacances estivales à Ramatuelle, dans la maison voisine de Michel Berger et France Gall. Un match de tennis, un été trop chaud, et le chanteur populaire va voir ailleurs si les anges y sont. Pour le garçonnet, c’est la brutale révélation : tout peut finir, même les chanteurs populaires, même les beaux couples de légende, même l’enfance.

Trente ans plus tard, adulte et jeune papa, Solal Bouloudnine, bouille ronde sympathique, œil malicieux et débit alerte, revient sur le traumatisme fondateur avec une drôlerie folle et vive.

© Marie Charbonnier

© Marie Charbonnier

L’artiste a gardé la vitalité, la gaminerie et l’insolence des mômes. Dans sa belle machine à remonter le temps, pas de nostalgie, ça crépite et ça fuse. On saute d’une temporalité à l’autre, de l’enfant au comédien qui devant nous tente de se dépêtrer de son passé aussi bien que de son présent. Le début du spectacle se débarrasse de la fin, puisque décidément Solal préfèrerait ne pas finir sur… la fin, le milieu s’attaquera au début, vu qu’on ne peut pas faire l’impasse là-dessus, et on garde le milieu pour la fin !

Le tout, spectacle et commentaire du spectacle (qui est aussi le spectacle…), doit impérativement tenir en 1h20, c’est promis, et la boucle sera bouclée. Le match de tennis commencé 1h20 plus tôt pourra se conclure, et la vie continuer, plus légère. C’est mené tambour battant. Projections d’actualités nationales, photos d’enfance, mélodies familières se télescopent et jouent au ping-pong avec les souvenirs de Solal. Bouchère, mère juive – au propre comme au figuré, père chirurgien viscéral (ça a son importance…), rabbin, copines ado, serveur de chez Pizza Pino, Patrick Bosso, une secrétaire, une instit’, inévitablement une psy et bien sûr Solal, Michel Berger et France Gall déboulent sur le plateau en cascades de saynètes au rythme soutenu qui laissent tout juste au spectateur le temps de reprendre son souffle entre deux fous rires. Solal Bouloudnine, comédien plastique et fin, dessine toutes ces silhouettes avec une précision redoutable et incisive.

Puisque la fin est inévitable, puisque l’on a aucune prise sur le début, entre-temps : joue ! intime Solal adulte à Solal enfant. Beau mot d’ordre qu’il s’applique à mettre en œuvre devant un parterre jubilant joyeusement.

Seul-en-scène un peu méta et très physique, et franchement métaphysique comme tous les vrais spectacles de clowns, La Fin du début est un spectacle hirsute, foutraque, bondissant.

Et comme tous les vrais spectacles de clowns, c’est aussi généreux, tendre, profond, délicat. On en sort le cœur légèrement ému et les yeux pétillants de plaisir. Hautement bénéfique !

Marie-Hélène Guérin

© Yoann Buffeteau

© Yoann Buffeteau

LA FIN DU DÉBUT (ex-Seras-tu là ?)

Au Théâtre Lepic jusqu’au 30 décembre 2024

Jeu et conception Solal Bouloudnine

Texte Solal Bouloudnine et Maxime Mikolajczak, avec la collaboration d’Olivier Veillon

Mise en scène Maxime Mikolajczak et Olivier Veillon

Création lumière et son, régie générale François Duguest

Musique Michel Berger

Costumes et accessoires Elisabeth Cerqueira et François Gauthier Lafaye

Photo en-tête © L’Outil