Notre histoire (se répète) : réjouissant manuel d’anti-manichéisme

En 2019, Jana Klein et Stéphane Schoukroun se lançaient à quatre mains dans Notre histoire. Lui, le Français juif de gauche d’origine algérienne, elle la Française d’origine allemande, lui au grand-père tailleur sur bois, elle au grand-père paternel sous-officier de la Wermacht et au grand-père maternel tchèque résistant et tzigane. Notre histoire, pour pouvoir transmettre à leur fille, 9 ans alors, leur histoire familiale, ses identités multiples, et la Shoah; puisque la Shoah est imbriquée à leurs familles, et qu’ils préféraient offrir à leur fille leurs mots à eux pour raconter leur histoire à eux.

Et puis cette année, le Théâtre de la Concorde a invité le couple à reprendre Notre histoire. Mais la fillette est devenue une grande ado, le couple n’a plus la fraîcheur de la jeunesse, et le monde, qui va de bouleversements en bouleversements, s’est, pour Stéphane et Jana comme pour beaucoup d’autres, retourné comme un gant aux lendemains d’un sanglant 7 octobre 2023.

Dès lors, puisque tout a changé, comment reprendre ?

Réactivant les bornes Alexia et Siri à qui ils avaient confié la mémoire de leur spectacle, soulevant les draps qui recouvrent les cantines métalliques pour ranimer petit à petit le décor, en extraire lustre à pampilles, verres à vodka et souvenirs, Jana et Stéphane vont remettre en jeu Notre histoire.

Pas besoin d’avoir vu Notre histoire (c’est mon cas, je l’avais manqué) pour suivre Jana et Stéphane dans les méandres de leur déconstruction-reconstruction : Notre histoire (se répète) est un spectacle en soi. Les bribes du spectacle précédent qui le nourrissent suffisent à saisir le travail de recréation qu’effectuent le duo.

Il y a de la drôlerie dans cette Histoire : l’apparition de la grand-mère de Jana, est irrésistible, blonde glamour, « lilimarlen » au franc-parler qui, enjambant les décennies sans ménagement, gratte « le nombril sale de l’Histoire » d’un air dégagé en sirotant une liqueur sucrée dans un verre en cristal, les duettistes numériques Alexia et Siri se prennent pour des metteurs en scène, font de la direction d’acteur et du coaching personnel et les artistes se chamaillent comme des mômes.

Et cette légèreté aère la densité des questionnements qui sous-tendent cette Histoire ((qui) se répète).

« Qu’est-ce qui reste de notre spectacle, qu’est-ce qui reste de notre amour », qu’est-ce qu’il reste de l’image qu’ils ont d’eux-même, de l’image qu’ils pensent que l’autre à d’eux, qu’est-ce qu’il reste de leur complicité, qu’est-ce qu’il reste de leur rapport aux autres ? Peut-on continuer à se présenter comme juif devant une classe de collégiens de banlieue parisienne avec qui on va faire un atelier, a-t-on le droit de ne pas être engagé ? La politique peut-elle fragiliser l’amour, comment garder l’esprit serein quand votre religion vous relie à des exactions, quelque part à la lisière du Moyen-Orient ?

Jana et Stéphane remontent le courant vers la source, parlent/partent du pays du père, du pays de la mère, trinquent avec les fantômes pour chercher comment perpétuer leur(s) identité(s). Eux qui sont tombés amoureux par delà le chaos de l’Histoire, par delà l’incompatibilité de leurs origines, se retrouvent, fluctuat nec mergitur, secoués dans le tourbillon d’une actualité brûlante.

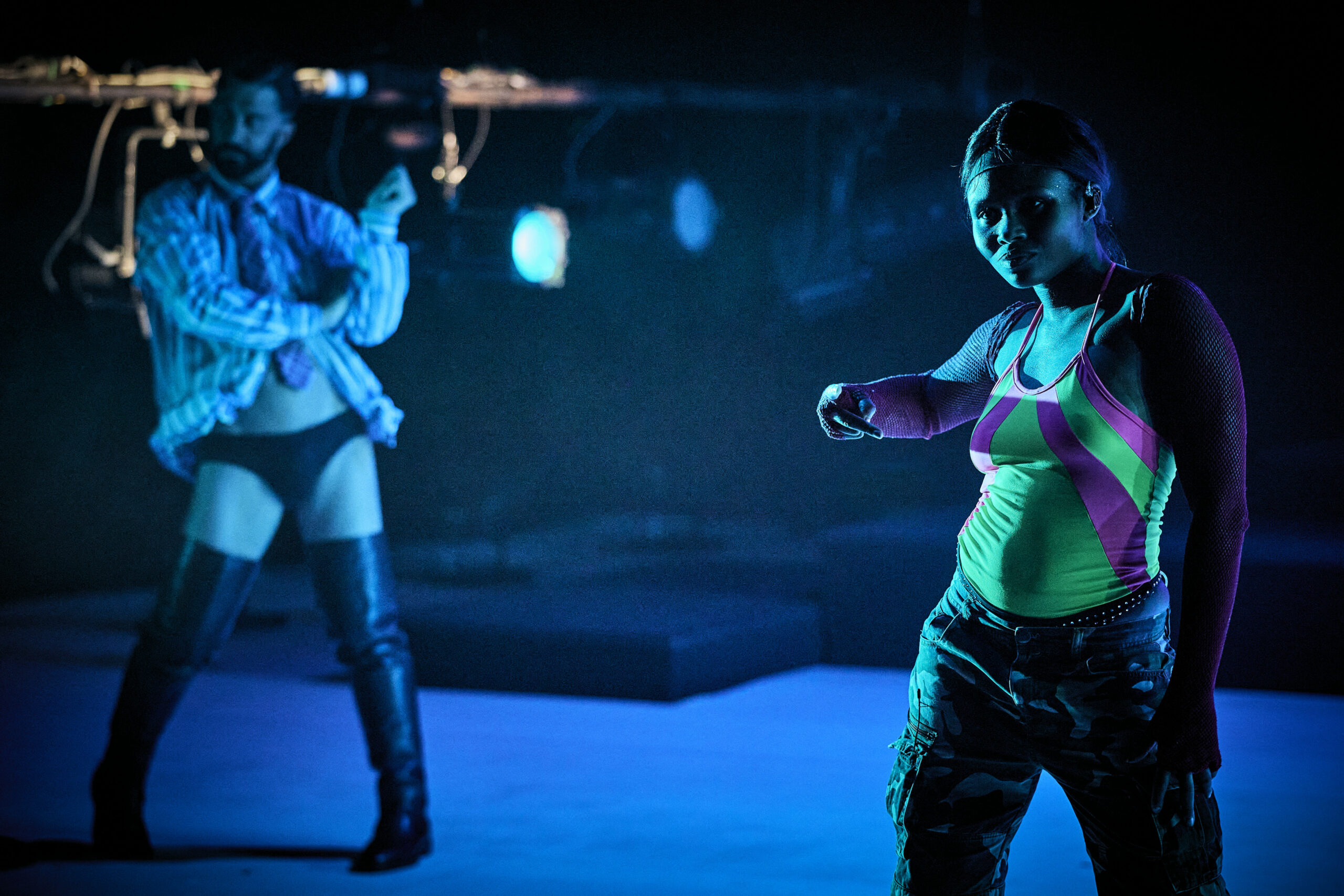

Avec ce spectacle, ils témoignent à deux voix de la complexité des êtres et des relations, de la porosité du couple au monde, du caractère politique de l’intimité. Dans une société d’où parfois la nuance semble bannie, c’est une réjouissante bataille contre le manichéisme, un vigoureux appel à accepter la contradiction, le flou, l’altérité. Et si le propos, aiguisé, est hautement sociologique et profondément personnel, c’est aussi une vraie proposition théâtrale que cette Histoire (se répète). L’écriture de Jana Klein vagabonde entre des dialogues du quotidien très concrets et une langue poétique, intègre des archives, joue des registres. La création visuelle et sonore est très soignée, tout en mouvements. Dans des lumières précise et élégantes, le décor change de forme au fil du spectacle, la vidéo s’y immisce avec subtilité, la sonorisation des voix ou les airs pop apporte une jolie matière, un grain auditif, comme on dit d’un grain sur une photo. Et Jana et Stéphane, qui ont conçu et mis en scène à quatre main ce spectacle, jouent juste, jouent vrai et jouent vivant.

Jana et Stéphane évoquent le Tikoun Olam, la réparation du monde que professe le judaïsme. Cette Histoire (se répète) est sans nul doute une esquisse de réparation du monde, un kintsugi qui tente d’apporter de la beauté à une fêlure. Ils ont su faire d’un questionnement sur des fragilités un spectacle puissant.

Marie-Hélène Guérin

NOTRE HISTOIRE (SE RÉPÈTE)

Vu le 23 janvier en avant-première à Lilas en Scène, Les Lilas (93)

Tout public à partir de 14 ans

Conception, dramaturgie, mise en scène : Jana Klein & Stéphane Schoukroun

Texte Jana Klein

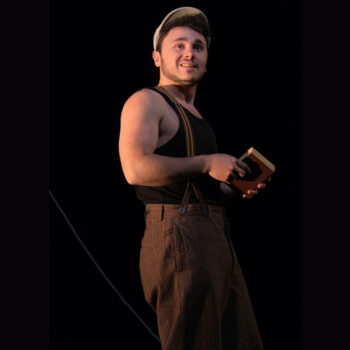

Avec Jana Klein, Stéphane Schoukroun

et les voix de Vanessa Bettane et Baptiste Febvre

Collaboration artistique Baptiste Febvre | Conception lumière et vidéo Loris Gemignani | Scénographie Margaux Folléa | Création musicale et sonore Pierre Fruchard | Création vidéo Frédérique Ribis | Création costumes Séverine Thiébault | Régie son Paul Buche | Régie générale Maëlle Payonne | Administration de production Clara Duverne | Visuels © Lucie Jean

Photos © Christophe Raynaud de Lage

À VOIR À PARIS ET EN ÎL-DE-FRANCE

Les 23 et 24 janvier 2026 (vendredi à 20h et samedi à 17h) : Avant-premières à Lilas en Scène, Les Lilas (93)

Du 3 au 14 février 2026 à 20h : création au Théâtre de la Concorde à Paris (75)

Le 11 mars 2026 au Théâtre Jacques Carat à Cachan (94)

Les 17, 19 et 20 mars 2026 au Musée national de l’histoire de l’immigration dans le cadre du Grand Festival (17 mars et 19 mars à 14h30 : représentation scolaire, vendredi 20 mars à 20h : représentation tout public en soirée)

Production Cie (S)-Vrai

Soutiens DRAC Île-de-France, EPT Grand-Orly Seine Bièvre, DILCRAH (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine-anti-LGBT), Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Fondation Humanités, Digital et Numérique

Coproduction Théâtre de la Concorde, Les Bords de Scènes – Grand-Orly Seine Bièvre

Accueil en résidence Théâtre du Fil de l’eau à Pantin, Lilas en Scène

La compagnie (S)-Vrai est conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France, par la Région Île-de-France. Elle est en résidence sur le territoire de Grand-Orly Seine Bièvre (2024-2028).

Le texte de Notre histoire (se répète) sera publié chez Esse que Éditions au second semestre 2026.

Le processus de création s’adosse à une série d’ateliers dans plusieurs lycées du 91, menés en partenariat avec Les Bords de Scènes – Grand-Orly Seine Bièvre et la région Île-de-France. Ces ateliers permettent à la compagnie d’appuyer l’écriture du spectacle sur un dialogue approfondi avec 160 adolescent.e.s de banlieue parisienne.

(*)

(*)